2025年10月4日(第732号)

今週のテーマ: 国際文学祭ウンメーシャ(開眼)2025 |

9月25日から28日までの4日間、インド北部のビハール州パトナ市で開催されました第三回国際文学祭「ウンメーシャ」に、招待外国人作家として参加してまいりました。

参加者は作家や詩人、学者、翻訳者など合計550人強。

インド人のほか、15か国から外国人(私自身を含む)も参加し、パネルディスカッションや詩の朗読など、4日間でなんと90以上のイベントが行なわれるという、実にパワフルなお祭りでした。

ちなみに主催は、インド国立文学アカデミー(サヒティア・アカデミー)、インド文科省、ビハール州政府の共催です。

今回に限ったことではありませんが、インド政府は文学をはじめとする文系の学問にも潤沢な予算を準備し、惜しみなく使ってくれる印象があります。やはりインドはタダモノではありませんね。

なお、文学祭のテーマである「ウンメーシャ」は、サンスクリット語で「開眼」の意味。

そして今回の開催地ビハールには、お釈迦様が悟りを開かれたブッダガヤをはじめ、世界最古の大学があったナーランダなどの聖地があります。

ウンメーシャの名にふさわしい、まさにアイ・オープニング(eye-opening)な場所での開催だったと言えるのではないでしょうか。 |

会場入口のボードの前で記念撮影。

参加者のID…素敵なデザインです♪

ウンメーシャの参加者名簿。右が2025年版。左は比較の

ために置いた2023年版。上がペン先になっている蓮の花は

サヒティヤ・アカデミーのロゴマークです。 |

個人的には、今回の国際文学祭では、これまであまり縁のなかった国々(例えばフィジー、トリニダード・トバコ、タイ、ウズベキスタン、スペイン、フランスなど)の作家たちと連日親しく語り合えたことが最大の収穫でした。

その中でもブルガリア人作家のZdrabska Evtinovaさんとは、初日のセッションでご一緒だったこともあって意気投合し、食事のたびに大いに話し込みました。

『もぐらの血』など、「血」をテーマとした短編小説で知られる彼女の作品は32か国で出版され、アメリカの中学校では教科書として使われているとのこと。

日本語版がないようなので、ここはぜひ日本語版が欲しいところですね。

彼女からも一緒に仕事をしようと声をかけられていますし、この先どういう話になるかはわかりませんが、今回のことがきっかけで素晴らしい友情が育てば最高だナと思います。

どうやら人生は最後の最後まで、新しい出会いに溢れているようですよ。

|

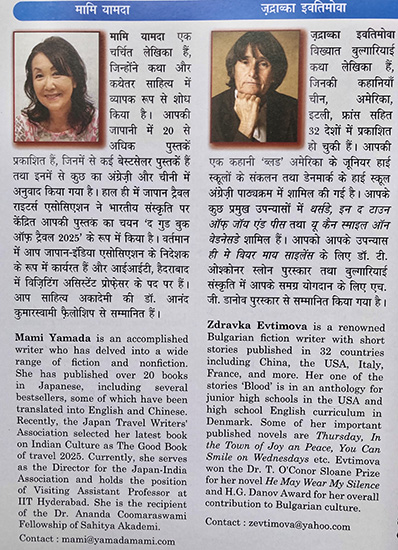

参加者名簿で隣同士に掲載された

Zdrabskaさんと私。

初日のセッションでパネルディスカッションした

直後のZdrabskaさんと私。

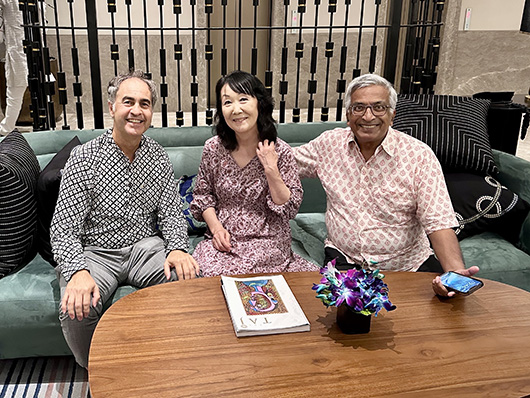

パネルディスカッションのテーマについて話し合う

ゴエルさん(右=インド人)、エルモさんさん(左=

スペイン人)と私。実はエルモさんとは28年ぶり

の予期せぬ再会! 両者ともにビックリ!でした。

ほかにもたくさんの素敵な出会いがありました。

ウズベキスタン(左端)やタイ(左から3人目)からの

参加者の皆さんとも、深い話ができました。

タイで出版社を経営し、ご自身でも著書や訳書を出して

いらっしゃるDansilpさん。娘ほど年の離れた女性ですが

話が合い、一緒に仕事ができたらいいねと模索中です。 |

インドから戻ったばかりですが、来月にはまた、インド北東部アルナーチャル・プラデシュ州の首都イタナガールで開催される文学祭が待っています。

またしても超絶忙しい秋になりそうなんですが(苦笑)……これはもう、私の運命なのでしょうね。

ここはひとつ、温泉とジムと鍼灸(←名人に治療してもらっています)で乗り越えたいと思います。

皆さまも、ステキな週末をお過ごしくださいネ。

ではでは、ナマステ♪

|

▼・ェ・▼今週のクースケ&ピアノ、ときどきニワトリ∪・ω・∪

「ねえ、ママ、そろそろおやつ

タイムじゃない?」と催促

したげなクースケとピアノ。

(※前号までの写真はこちらからご覧ください) |

|

|