|

If you are looking for Mami's CV in English, please click here.

英語の履歴をお読みになりたい方はこちらをクリックしてください。 |

|

|

|

山田真美 / Mami YAMADA, Ph.D.

◆作家

◆博士(人文科学) お茶の水女子大学,2014年

◆日印芸術研究所(インド政府認可法人)言語センター長 (2001年~)

◆公益財団法人日印協会役員(2010年~2024年理事, 2024年~顧問)

◆インド工科大学ハイデラバード校教養学部客員准教授 (2015年~)

◆ヒマラヤ・グローバルスキル研究所顧問 (2019年~)

◆ブータン王国ロイヤル・アカデミー建設プロジェクト顧問 (2022年~)

◇前職: 明治学院大学経済学部特命教授 (2013年~2018年)

主な専門領域: インド文化研究,カウラ事件研究

所属学会: 日本オーラル・ヒストリー学会

|

|

|

| 1960年 |

2月27日、国家公務員で関西棋院長野支部長(アマチュア囲碁七段)の父・鈴木寛と、OL生活(出版社秘書室勤務)を辞して家庭に入った母・隆江の長女(第一子)として、長野市に生まれる。 |

|

母と生後6ヶ月の私 |

|

七五三を祝ってもらう3歳の私 |

| 1964年 |

弟が誕生。 |

| 1966年 |

長野市立城東小学校入学。9歳の夏、初めての短編童話集『のら犬のぼうけん』を執筆、将来は長編小説を書くと周囲に宣言する。

→小5の時に書いた詩はこちらからお読みいただけます。 |

|

ピアノの発表会にて、小3の私 |

| 1972年 |

長野市立柳町中学校入学。典型的な“英語大好き少女”。将来は自由自在に英語を使いこなせる人になることを、自分自身に誓う。

→中3の時に書いた修学旅行感想文はこちらからお読みいただけます。 |

|

鉄道少年団の仲間達と(左から3人目、黒いバッグを提げ

ているのが中1の私) |

| 1975年 |

長野県長野西高等学校(前身は明治29年創設の長野高等女学校)全日制普通科入学。生徒会議長、英語劇部長を務める。シェイクスピアに傾倒し、授業中も教科書そっちのけで “King Lear” “Hamlet”

“Othello” 等の原典に読み耽る。 |

|

文化祭で英語劇“As You Like It”(お気に召すまま)の

男役を演じる高2の私(左後方)。気分はほとんど宝塚 |

| 1978年 |

島崎藤村の『桜の実の熟する時』のイメージに魅了され、明治学院大学入学。経済学部経済学科在学中に、英語通訳、英語バスガイド、劇団スタッフ、雑誌編集、長野県警察本部、日本に上陸して間もないコンピューター関連のマニュアル翻訳、ヒマラヤ遠征隊秘書などのアルバイトを多数経験。1979年、カリフォルニア州サンノゼに短期留学。卒論は『経済学的見地における今日的捕鯨論』。 |

|

劇団のアルバイトで、「Dr.スランプあら

れちゃんショー」の司会のお姉さんをす

る私(中央) |

| 1982年 |

明治学院大学を卒業(経済学士)。単身シドニーに渡り、ニュー・サウス・ウェールズ大学留学。海洋学科に在籍し、指導教官のマッキンタイヤー教授、鯨類学のエキスパート(アレン博士、カークウッド博士)の指導のもと南半球に於けるマッコウクジラの回遊を研究。日本捕鯨の歴史と現状をテーマに教授および院生を対象としたレクチャーも開催。 |

| 1983年 |

帰国。著述家としての活動を開始する。信濃毎日新聞文化欄に『豪イング・マイ・ウェイ』(オーストラリア留学記)を連載。 |

|

作家のC.W.ニコルさんから頂いた愛犬(ベア)と私 |

| 1983年 |

日本画家の山田真巳と結婚。奥信濃に書斎を構える。

→山田真巳のホームページはこちら、All Aboutによる作品とエッセイはこちらからご覧いただけます。 |

|

媒酌人の駐日オーストラリア大使ニール・カリー卿

ご夫妻と |

| 1985年 |

米国メンフィス・イン・メイ・インターナショナル・フェスティバル委員会の招聘により渡米。アメリカ東部の25州を取材。帰国後、信濃毎日新聞文化欄に『アメリカ東南部を行く』(インサイド・レポート)を連載。 |

| 1985年 |

長女誕生。 |

| 1986年 |

某ファッションビルの「夏のイメージ・ウーマン」に選ばれ、TVコマーシャル等に出演するほか、「女の子のための HOW TO 海外生活」のテーマで数多くのイベントを行なう。 |

|

サマーキャンペーン用ポスター(左下の

ウィンド・サーファーも私) |

| 1986~89年 |

信濃毎日新聞文化欄に『飯山南善寺日記』(エッセイ)を長期連載。 |

|

愛車と私(人口の約半数が山田姓の長野県栄村で) |

| 1986~87年 |

テレビ番組『建築探偵』シリーズ(信越放送)にて、建築家の藤森照信氏(東大教授)と共演。 |

|

藤森氏と(松本の開智学校にて) |

| 1987年 |

国際連合公用語英語検定試験A級合格(※A級は'87年時点における同検定の最高レベル)。 |

| 1987年 |

日本文化デザイン会議最年少講師。草柳大蔵氏、芳賀徹氏、ケント・デリカット氏、榎本了壱氏らとトークショーを行なう。 |

|

日本文化デザイン会議の閉会式で司会をする、ケント

・デリカット氏と私 |

| 1987年 |

英字新聞 The Mainichi Daily News に能楽紹介の英文コラムを寄稿。 |

| 1988年 |

オーストラリア建国200年祭実行委員会の招聘により、シドニーならびにブリスベンに滞在。現地の高校やロータリークラブにおいて、日本文化紹介の講演を多数行なう。 |

|

豪州にて(左よりミック・ヤング大臣、私、娘、マンリー

市長ジョアン・ソーバン氏、AAP通信委員長ハリー・ゴ

ードン氏、ベン・ハンフリー大臣) |

| 1990年 |

インド外務省の外郭団体であるインド文化関係評議会(I.C.C.R.)の招聘により、インド全土を取材旅行。

※I.C.C.R.は従来「インド文化交流庁」、「インド文化交流評議会」などと訳されておりましたが、その後、訳語が「インド文化関係評議会」に統一されました。 |

|

タージ・マハールにて |

| 1991年 |

北米最大の国際祭であるヒューストン・インターナショナル・フェスティバルの委員会広報官を務める。 |

|

ヒューストン市長キャサリン・ウィットマイヤー氏と |

| 1991年 |

長男誕生。 |

| 1991年 |

随筆集『南善寺日記』(インターレップス・刊)を上梓。 |

|

|

| 1992年 |

バリ・ヒンドゥーの調査研究のため、バリ島に滞在。 |

|

バリの友人宅にて |

| 1992~93年 |

テレビ番組『ハイテク発見』(信越放送、毎週土曜日放送、全60回シリーズ)のレポーターを務める。 |

| 1993年 |

インド政府観光局アドバイザーとして、信州博覧会'93『インド・ウィーク』をプロデュース。 |

|

信州博覧会のためにインドから来日した舞踊団の

メンバーと私(右端) |

| 1993年 |

テレビ番組『カガミ美術館』(信越放送)のレポーターを務める。 |

| 1993年 |

『吉祥天と行くインドの旅』(インド政府観光局・刊)を上梓。全国の新聞に取り上げられ、複数の大学やカルチャーセンターで、インド研究の副教材として採用される。 |

|

|

| 1993年 |

フランス・アルボレソンス社の日本文化紹介CD-ROMテキスト(英文、一部仏文)を執筆。 |

|

仕事の合間にパリの街を散策(息子と) |

| 1993~95年 |

俳句月刊誌「雉子(きぎす)」に『南方見聞録』を長期連載。 |

| 1994年 |

インド観光省の招聘により、再びインド全土を取材旅行。 |

| 1995年 |

新日本建築家協会主催の文化講演会にて、日本屈指の建築家・池田武邦氏(霞ヶ関ビル、長崎オランダ村ハウステンボス等の設計者)とトークショー。 |

| 1995年 |

『生きて虜囚の辱めを受けず』(清流出版・刊)を翻訳・上梓。 |

|

豪州カウラの戦争捕虜収容所跡地にて |

| 1996年 |

『ブリタニカ国際年鑑1996』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 1996年 |

論文『屋外広告物の将来―景観との共生』により、総合報道賞二席を受賞。 |

|

(クリックで拡大画面へ) |

| 1996年 |

インド外務省の外郭団体であるインド文化関係評議会(I.C.C.R.)の招聘により、インド留学(デリー大学大学院哲学科)。以後、家族と共に2001年までニューデリー在住。 |

|

タージ・マハール前で、なんちゃって家族写真(左より

夫、ペットの梟、娘、息子、私)人形制作・山田真美 |

| 1996~01年 |

信濃毎日新聞国際面に「国際通信 信州へ・インド編」を長期連載。 |

| 1996~98年 |

『月刊清流』に「世界の街角から ~From ニューデリー」を長期連載。 |

| 1997年 |

『ブリタニカ国際年鑑1997』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 1997年 |

『インド大魔法団』(清流出版・刊)を上梓。 |

|

『インド大魔法団』に登場する、インドを代表する魔術

師P.C.ソーカ(ジュニア)氏と、ソーカ邸にて |

| 1997年 |

月刊『外交フォーラム』にインド関係のコラムを寄稿。 |

| 1998年 |

『ブリタニカ国際年鑑1998』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 1998年 |

インドを代表する作家・ジャーナリストで、無神論者としても世界的に有名なジョセフ・イダマルク氏より、ケララ州の公用語であるマラヤラム語を学ぶ。 |

| 1998年 |

インド最大のマジック大会「Vismayam '98」(ケララ州トリヴァンドラムにて開催)のゲスト審査員を務める。 |

| 1998年 |

『マンゴーの木』(幻冬舎・刊)を上梓。 |

|

『マンゴーの木』に登場する魔術師ゴーピナート・ム

トゥカド氏(前列左から2人目)とその仲間に囲まれて |

| 1999年 |

『ブリタニカ国際年鑑1999』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 1999年 |

『夜明けの晩に』執筆準備のためカシミール、ラダックなどヒマラヤ各地を調査旅行。 |

|

ヒマラヤのカルドングラ峠(標高18,380フィート)にて |

| 1999年~01年 |

駐印イスラエル大使館に於いて、ヘブライ大学のシュロミット・ハヤット教授よりヘブライ語を学ぶ。 |

|

ハヤット先生(赤い服の女性)を囲んだヘブライ語の

生徒たち |

| 2000年 |

『ブリタニカ国際年鑑2000』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2000年 |

9月9日、ウェブサイト「山田真美の世界」を開設。 |

| 2000年 |

初の英語版作品となる“Wheel of Destiny”(Golden Eagle Press・刊)を上梓。 |

|

“Wheel of Destiny”出版記念パーティーで、余興のマジ

ックショーをご覧になる出席者の皆さん(前列左端が私) |

| 2000年 |

インドの天才マジシャン「魔法少女パール」(本名パール・ブンガラ。全米マジシャン連盟SAM大会ジュニア部門2000年チャンピョン)の、日本初マジック公演をプロデュース。 |

|

左からパールのお母様、魔法少女パール、私(マジ

ックショーの会場にて)。パールは日本語によるお喋

りマジック(脚本・山田真美)で聴衆を沸かせました |

| 2001年 |

『ブリタニカ国際年鑑2001』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2001年 |

日印芸術研究所(インド政府認可法人)言語センター長に就任。 |

|

識字率が25%に満たないヒマラヤの奥地(アルナーチ

ャル・プラデーシュ州)の小学生に日本語を教える私 |

| 2001年 |

「ヒマラヤ仏画セミナー」(主催/日印芸術研究所)を長野・埼玉両県にて開催。 |

| 2001年 |

ニューギニア国営航空の招待により、パプア・ニューギニア各地を訪ねる。 |

|

ジャングルの奥地に残された旧帝国陸軍の百式重爆

撃機 |

| 2001年 |

『超特大生放送プラス1スペシャル2001』 (日本テレビ系列)のインド取材に、コーディネーター兼コメンテーターとして同行。 |

| 2001年 |

コラム「『執着しない』『生命は輪廻転生する』二つの教えを守るヒンドゥーの葬儀」が、日本語を学習する外国人の間で最も広く使われている教科書の一つ『トピックによる日本語総合演習 上級用』(スリーエーネットワーク刊)に採録される。 |

| 2002年 |

『ブリタニカ国際年鑑2002』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2002年 |

初の小説『夜明けの晩に』(上下2巻、400字詰め原稿用紙1,678枚)を幻冬舎より上梓。

※本書は出版から5年後の2007年、独立行政法人国立国語研究所が取り組む「現代の書き言葉を分析するためのデータベースを構築するプロジェクト」のデータベースに採録されました。 |

|

|

| 2002年 |

小説第2弾『ブラック・アンブレラ』を幻冬舎より上梓。 |

|

|

| 2002年 |

ニューギニア国営航空の招待により、再度パプア・ニューギニア各地を訪ねる。 |

|

呪術師の住む村にて(中央は友人でTVプロデュー

サーのアラン・ベック氏、左から2人目が私) |

| 2002年~ |

日本文化デザインフォーラム(旧・日本文化デザイン会議)会員。 |

| 2002年 |

長編ミステリー小説の取材のため、シドニーを訪ねる。 |

|

命綱とヘッドライトを着けてハーバー・ブリッジ登頂 |

| 2003年 |

『ブリタニカ国際年鑑2003』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2003年 |

初めての英語攻略本『ブースケとパンダの英語でスパイ大作戦』(幻冬舎・刊)がベストセラーになる(Amazon.co.jp総合部門第1位)。

→ニッポン放送「ブロードバンド・ジャパン」は、こちらからダウンロードしてご覧いただけます。山田真美が25分間、『ブースケとパンダ…』について熱く語ります。 |

|

|

| 2003年 |

ブースケ(シーズーの男の子)が家族の一員になる。 |

|

生後3ヶ月目のブースケと私 |

| 2003年 |

取材のためギリシアを訪ねる。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

レフカダ島にあるラフカディオ・ハーン

(日本名・小泉八雲)の生家前にて |

| 2003年~ |

日本蜘蛛学会会員。 |

| 2003年~ |

国立天文台広報普及委員会委員。 |

| 2003年 |

英語攻略本シリーズ第2弾『ブースケとパンダの兄をたずねて三千里』(幻冬舎・刊)を上梓。 |

|

|

| 2003年 |

「第26回日本文化デザイン会議東京・六本木ヒルズ」において副議長を務める。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

(左より)議長でアーティストの日比野克彦さん、副議

長で精神科医の香山リカさん、私 |

| 2003年~ |

日本ブータン芸術委員会理事。 |

|

(左より)来日中のブータン王妃ドルジ・ワンモ・ワン

チュック陛下と私(2004年撮影) |

| 2003年 |

小学館「和樂」の取材で、インド・ケララ州を訪ねる。 |

|

「和樂」2004年1月号 インド特集のトップページ

モデル/山田真美 撮影/森川昇 |

| 2003年~ |

表千家不白流正師範・荒井宗羅師のもと、茶道を習う。

→入門3年後に行なわれたお点前デビューの様子はこちらから、雛祭りバイリンガル茶会の様子はこちらからお読みいただけます。 |

| 2003年 |

ベネチア・ビエンナーレで話題沸騰のオーストラリア人アーティスト、パトリシア・ピッチニーニ氏を取材、「月刊アルク」等に寄稿。 |

|

ピッチニーニ氏(左)と |

| 2004年 |

『ブリタニカ国際年鑑2004』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2004年 |

東京藝術大学音楽学部教授・藤原睦子師のもと、三味線を習う。 |

| 2004年~2011年 |

日・豪・ニュージーランド協会会員。 |

| 2004年 |

小学館「和樂」の取材で、現代アートの巨匠ジェームズ・タレル氏と対談。 |

|

来日中のタレル氏と、直島地中美術館にて |

| 2004年 |

パンダ(狆の女の子)が家族の一員になる。

→パンダがやって来た顛末記はこちらからお読みいただけます。 |

| 2004年 |

小学館「和樂」の取材で、ヒマラヤの旧王国ラダックを訪ねる。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

古いストゥーパの前で(標高約3500m) |

| 2004年 |

第14世ダライ・ラマ法王猊下に謁見し、「日本人と自殺」をテーマに単独インタビュー。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

法王と私(北インドのチベット亡命政府本部にて) |

| 2004年 |

NHKハイビジョン特集「カウラの大脱走~オーストラリア日本兵捕虜・60年目の証言」(110分番組)を立案、資料提供者として制作に協力する(2005年8月放送)。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| 2004年 |

第二次大戦中の日本軍によるダーウィン奇襲をテーマとしたドキュメンタリーTV番組(タイトル未定、60分番組)の制作に携わる(2005年オーストラリアにて放送予定)。 |

|

撮影中のひとコマ (右より)元帝国海軍一飛曹の

高原希國さん、私、カメラマンのジョンさん |

| 2004年 |

父・鈴木寛が逝去(享年77歳)。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| 2004年 |

「死」がテーマのノンフィクション『死との対話』(スパイス・刊)を上梓。 |

|

|

| 2005年 |

『ブリタニカ国際年鑑2005』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2005年 |

愛知万博(愛・地球博)オーストラリア館公式ガイドブック『日豪コネクションズ』(オーストラリア政府発行、和英バイリンガルブック、共著)に日豪関係のコラムを執筆。 |

|

|

| 2005年 |

取材のためオーストラリア北東部クイーンズランド州の熱帯雨林を訪ねる。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

A day in the life of Mami Yamada

(LOL) |

| 2005年 |

近代世界史上最大の戦争捕虜脱走事件をテーマとしたノンフィクション『ロスト・オフィサー』(スパイス・刊)を上梓。 |

|

|

| 2006年 |

『ブリタニカ国際年鑑2006』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2006年 |

バイリンガル育児の基本法則と実践的ノウハウを綴った『3歳までに英語の種をまきなさい』(スパイス・刊)を上梓。

→バイリンガル早期教育に関する私自身の体験はこちらからお読みいただけます(英語)。 |

|

|

| 2006年 |

「ダライ・ラマ法王14世誕生祭 チベット舞台芸術団東京公演」(主催/ダライ・ラマ法王日本代表部事務所)にて総合司会を務める(友情出演)。 |

|

TIPAのメンバーと(後列左端が私) 撮影/高橋宏幸 |

| 2006年 |

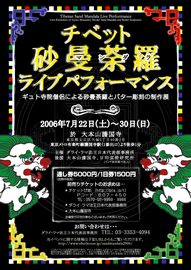

「チベット砂曼荼羅ライブパフォーマンス ギュト寺院僧侶による砂曼荼羅とバター彫刻の制作展」(主催/ダライ・ラマ法王日本代表部事務所、後援/大本山護国寺、日印芸術研究所)を開催。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

パンフレット(クリックで拡大画面へ) |

| 2006年 |

第14世ダライ・ラマ法王猊下に2年ぶりに謁見し、「第三次世界大戦を回避するために私たち一人一人にできること」をテーマに2度目の単独インタビュー。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

|

| 2006年 |

弘法大師空海が日本に密教をもたらした年から数えて1200年目に当たる2006年、高野山大学大学院文学研究科修士課程密教学専攻(通信教育課程)に進学。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| 2006年 |

『死との対話』の中国語(繁体字)バージョンが『印度生死筆記』のタイトルで先覺出版(台湾)より出版される。 |

|

|

| 2006年 |

「第28回日本文化デザイン会議06inとくしま」において「黒川紀章氏×日比野克彦氏対談」の司会を務めるほか、サエキけんぞう氏らと「カフェトーク」に出演。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| 2006年 |

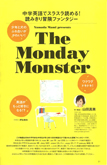

「NHK英語でしゃべらナイト」(アスコム・刊)12月号に、日本の一般的な中学生が3年間に学ぶ英単語だけを使って書き下ろした冒険ファンタジー“The

Monday Monster”を一挙掲載。 |

|

|

| 2006年 |

日豪交流年記念シンポジウム「オーストラリア・ロングステイ」(主催/日・豪・ニュージーランド協会、後援/駐日オーストラリア大使館)においてパネリストを務める。

→当日の様子を報じた新聞記事はこちらからお読みいただけます。 |

| 2007年 |

『ブリタニカ国際年鑑2007』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2007年 |

作家として長年にわたりインドを日本に紹介してきた功績を認められ、インド国立文学アカデミー(Sahitya

Akademi、英名India's National Academy of Letters)より世界で3人目となるドクター・アーナンダ・クマラスワミ・フェローシップを受ける。 |

| 2007年~ |

宇宙作家クラブ(Space Authors Club)メンバー。 |

| 2007年 |

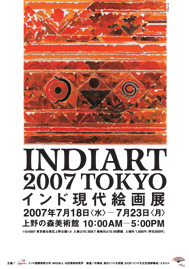

日印交流年公式事業「インド現代絵画展 INDIART 2007 TOKYO」(主催/インド国際芸術大学・日印芸術研究所、後援/外務省・駐日インド大使館・I.C.C.R.、於/上野の森美術館)実行委員会委員。 |

|

|

| 2007年 |

インド国立文学アカデミーのフェローとして2ヶ月間同国を訪問。全国の研究機関において『日本の文化と魂』『日本語と日本文学』『日本におけるサラスヴァティー(弁才天)信仰の歴史と現状』等のテーマでレクチャーを行なう。

→インド滞在中の日記「六十日間インド一周」はこちらからお読みいただけます。 |

|

インド国立文学アカデミーにおけるレクチャー前の歓談

風景(私の左はゴピ・チャンド・ナラング・アカデミー総裁) |

| 2007年 |

“Wheel of Destiny”(Mudra Books・刊)がインドにて再出版される。ちなみに同作品は、娘(シドニー大学美術学部在学中)が表紙デザインを担当した母娘初のコラボ作品でもある。 |

|

|

| 2008年 |

『ブリタニカ国際年鑑2008』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2008年 |

信濃毎日新聞国際面に「目覚めた巨象インドの光と影」を連載。 |

|

|

| 2008年 |

日印交流年公式事業「山田真美文化講演会 目覚めた巨象インドの躍進 ― 英語・数学・道徳教育に見るインド繁栄のこれだけの理由」が開催される。

→広報ちらしはこちらからご覧いただけます。 |

| 2008年~ |

真言宗豊山派安養院のニューズレターに『インドへの道』、金剛院のウェブサイトに『仏教一年生』をそれぞれ連載。

→『仏教一年生』はこちらからお読みいただけます。 |

| 2008年 |

南インド・ケララ州にて開催のインド最大のマジック大会“Vismayam 2008”に日本からの文化大使として招待される。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| 2008年 |

「第30回日本文化デザイン会議」において「スピーチ曼荼羅~リレートーク」に出演。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| 2008年 |

日本テレビの2時間ドラマ『あの日、僕らの命はトイレットペーパーよりも軽かった~カウラ捕虜収容所からの大脱走』に制作協力。 |

|

撮影所にて主演の小泉孝太郎さんと |

| 2008年 |

取材のためスコットランドを訪ねる。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

首都エジンバラにて |

| 2008年 |

第5代ブータン国王ジグメ・ケサル・ナムギャル・ワンチュク陛下の戴冠式に臨席するためブータン王国を訪ねる。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

ブータン王国史上初の民選首相ジグメ・ティンレー閣下

と会見 |

| 2008年 |

第10回図書館総合展「Library of the Year」基調講演会講師(後援/文部科学省、国立国会図書館、国立公文書館ほか)。 |

| 2009年 |

『ブリタニカ国際年鑑2009』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2009年 |

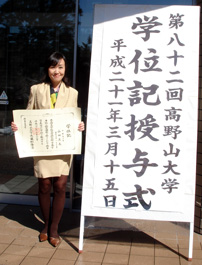

高野山大学大学院修士課程を修了し、修士(密教学)の学位を取得。修士論文の題目は「仏教国チベットへの宗教弾圧の歴史―ダライ・ラマの宗教と政治」。

→学位記授与式の様子はこちらからお読みいただけます。 |

|

学位記を掲げて記念撮影 |

| 2009年 |

「皆既日食を楽しむ会」(種子島にて開催)実行委員会委員。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| 2009年 |

第17回ナマステ・インディアにてインド神話をテーマに講演。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

|

| 2009年 |

長野市一日消防長を務める。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

|

| 2009年 |

第11回図書館総合展「Library of the Year」基調講演会講師。『「オタク」の時代の図書館経営』のタイトルで講演し「オタク図書館」という造語を初めて発表(後援/文部科学省、国立国会図書館、国立公文書館ほか)。 |

| 2010年 |

『ブリタニカ国際年鑑2010』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2010年 |

この世に生を受けて半世紀を迎える。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| 2010年~ |

財団法人日印協会の理事に就任。

※2010年11月より協会の名称が公益財団法人日印協会に変更となりました。

→就任のご挨拶はこちらからお読みいただけます。 |

| 2010年 |

第18回ナマステ・インディアにてインドマジックをテーマに講演。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

|

|

| 2011年 |

『ブリタニカ国際年鑑2011』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2011年 |

カウラ事件を博士論文にまとめるため、お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博士後期課程に進学。 |

|

入学式にて |

| 2011年~ |

日本オセアニア学会会員。 |

| 2011年 |

「魔法少女ジニア 日印友好マジックツァー2011」をプロデュース(主催:日印芸術研究所、後援:在日インド大使館/公益財団法人日印協会他)。

→詳細はこちらからお読みいただけます。

下記リンクからはマジックショーのハイライト部分をご覧いただけます。 |

|

|

| 2011年 |

第19回ナマステ・インディアにてインドマジックをテーマに講演。 |

|

|

| 2011年 |

日本オ-ラル・ヒストリー学会会員。 |

| 2011年 |

取材のため南アフリカ共和国を訪ねる。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| |

アフリカ大陸の最南西端・喜望峰にて |

| 2012年 |

『ブリタニカ国際年鑑2012』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2012年 |

日本オセアニア学会第29回大会にて学会発表デビュー。タイトルは「『カウラ事件』とは何だったのか―日豪間での認識差と68年後の新証言をめぐって」。 |

| 2012年 |

現代図書館情報学シリーズ(全12巻)第11巻『図書・図書館史』(樹村房・刊、共著)のうちの2章(インドならびにイスラムの図書館の歴史)を執筆担当。 |

| |

|

| 2012年 |

「2012日豪親善カウラ・ヘイ捕虜収容所跡地訪問団」を団長として率いる。元捕虜の村上輝夫氏と共に、日本人としては初めてカウラ・ブレイクアウト協会(Cowra

Breakout Association)名誉会員に選ばれる。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| |

カウラ日本人墓地でマスコミ数社から取材

を受ける村上輝夫氏(91歳)と私 |

| 2012年 |

日本オーラル・ヒストリー学会第10回大会にて「ハンセン病に罹患した一人の捕虜の目を通じて見たカウラ事件」のテーマで発表。 |

| 2012年 |

『死との対話』(2004年, スパイス刊)の一部がペルシャ語に翻訳され、イランの『文化人類学』誌(انسان شناسی و فرهنگ)インターネット版に掲載される。紙媒体も間もなく出版の予定。 |

| 2012年 |

『月刊公論』9月号にてリレー対談(※下の画像をクリックして対談をお読みいただけます)。 |

| |

|

| 2013年 |

『ブリタニカ国際年鑑2013』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2013年 |

カウラ事件関係者へのインタビューを実施すべく、オーストラリア各地を取材旅行。 |

| |

カウラ・ブレイクアウト協会の中心メンバーと。前列右から3人目が私、後列右から2人目が

ローレンス・ライアン会長(カウラ市内のインペリアル・ホテルにて) |

| 2013年 |

明治学院創立150周年の記念すべき年に、明治学院大学経済学部特命教授第1号に任命される。(2013年4月から2018年3月まで5年間にわたり就任。) |

| 2013年 |

日本オーラル・ヒストリー学会第11回大会にて「『表現の自由』対『人権』―ハンセン病を患った元日本兵捕虜をめぐる最近の事例」のテーマで発表。 |

| 2013年 |

論文「女形のいる風景―第二次世界大戦中の日本兵戦争捕虜の日常と「男らしさ」の脱構築―」が『人間文化創成科学論叢』第15巻(お茶の水女子大学大学院)に掲載される。同論文はお茶の水女子大学のウェブ上でもお読みになれます。 |

| |

|

| 2013年 |

論文「ハンセン病を患った日本兵が見たカウラ事件」が『日本オーラル・ヒストリー研究』第9号(日本オーラル・ヒストリー学会)に掲載される。 |

| |

|

| 2014年 |

『ブリタニカ国際年鑑2014』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2014年 |

論文「捕虜を生きる身体―第二次世界大戦期・カウラ第十二戦争捕虜収容所に於ける日本兵の日々―」が『人間文化創成科学論叢』第16巻(お茶の水女子大学大学院)に掲載される。同論文はお茶の水女子大学のウェブ上でもお読みになれます。

|

| 2014年 |

カウラ事件70周年記念式典実行委員会渉外担当(カウラ市長より任命を受ける)。

→70周年に臨んでの心境を報じた信濃毎日新聞の記事はこちらからお読みいただけます。 |

| 2014年 |

「カウラ事件70周年記念・日豪親善オーストラリア訪問団2014」を団長として率いる。

→70周年記念式典の様子はこちらからお読みいただけます。

→当日の様子を報じた朝日新聞の記事(山田のコメントつき)はこちらからお読みいただけます。 |

| |

70周年を記念して高校生のためにレクチャーする(右

から)ブッカー賞作家のトム・キニーリー氏、ブルース・

ウィアー氏、ハリー・ゴードン氏、村上輝夫氏、私 |

| 2014年 |

カウラの日本人墓地に埋葬された元日本人捕虜(若麻績通明氏)に関する調査報告が日豪の新聞・テレビなどを通じて広く報道される。

→本件を詳細に報道した信濃毎日新聞の記事はこちらからお読みいただけます。 |

| 2014年 |

第22回ナマステ・インディアにてインド神話をテーマに講演。 |

| 2014年 |

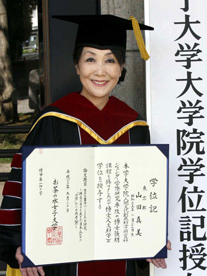

お茶の水女子大学大学院博士後期課程を修了し、博士(人文科学)の学位を取得。博士論文の題目は「カウラ事件(1944年)の研究―捕虜の日々を生きた日本兵たちの「日常」からの再考察―」。

→学位記授与式の様子はこちらからお読みいただけます。 |

| |

学位記授与式を終えて記念撮影 |

| 2015年 |

『ブリタニカ国際年鑑2015』のインドの内政・経済・外交記事を翻訳・執筆担当。 |

| 2015年 |

インド工科大学ハイデラバード校教養学部客員准教授(Visiting Assistant Professor)に任命され、「日本に於けるインドの神々―その歴史・独自性・優位性」のテーマで特別集中講義を行なう(14講義、1単位)。

→ハイデラバード滞在中の日記はこちらからお読みいただけます。 |

| 2015年 |

初孫誕生。 |

| |

初めてのツーショット(生後2日目) |

| 2015年 |

エチオピアの複数の大学から招聘を受け、「女性の力:1934年にエチオピア王子と婚約した日本の子爵令嬢・黒田雅子の場合」、「“もったいない”とその先にあるもの:日本の小学校児童による毎日の清掃活動と“3つのR”の精神」、「継続の大切さ:世界最古の王室と企業に見る日本的経営」の各テーマでレクチャーを行なう(使用言語は英語)。

→エチオピア訪問記はこちらからお読みいただけます。 |

| |

講義後に贈られたエチオピアの民族衣装をまとい、

女子大生と記念写真撮影 |

| 2015年 |

NHKスペシャル「密室の戦争~発掘・日本人捕虜の肉声~」(8月2日放送)に取材協力。 |

| 2015年 |

印日文学祭2015(主催・在日インド大使館、インド国立文学アカデミー)のモデレータ兼パネリストを務める。三島由紀夫とインドをテーマにスピーチをし、話題となる。

→当日のスピーチ『三島と私―「インド的」なるものへの渇望とその文学的アプローチ』全文(日本語・英語)はこちらからお読みいただけます。 |

| |

「印日文学祭2015」にて |

| 2015年 |

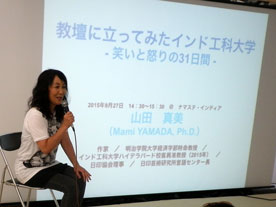

第23回ナマステ・インディア(於・代々木公園)にて「教壇に立ってみたインド工科大学」をテーマに講演。 |

| |

(写真提供:公益財団法人日印協会) |

| 2016年 |

インターデザインフォーラム TOKYO 2016『今を摘め』(主催:一般社団法人日本文化デザインフォーラム)にて、「恐れずに神の前髪を掴め!」の演題でトーク。

→トークの内容(全文)はこちらからお読みいただけます。 |

| |

日本文化デザインフォーラムのお仲間と |

| 2016年 |

『運が99%戦略は1% インド人の超発想法』(講談社・刊)を上梓。 |

| |

|

| 2016年 |

愛犬・ブースケが死去(享年13歳6か月)。

→これまでのブースケの写真は「ブースケとパンダ写真館」にてご覧いただけます。 |

| 2016年 |

インド工科大学ハイデラバード校に二度目の赴任。「日本に於けるインドの神々―その歴史・独自性・優位性」のテーマで特別集中講義を行なう(14講義、1単位)。昨年の6名から164名へと一気に履修者数が激増し、大人気の講座となる。

→ハイデラバード滞在中の日記はこちらからお読みいただけます。 |

| |

授業風景(写真撮影:マニヤラサン) |

| 2016年 |

インド工科大学ボンベイ校にて特別講義。 |

| 2016年 |

サンスクリット語と日本語の教育で名高いティラク・マハラシュトラ大学《通称TMV》(プネ市)にて特別講義。 |

| 2016年 |

クースケ(シーズーの男の子)が家族の一員になる。 |

| 2016年 |

第24回ナマステ・インディア(於・代々木公園)にてインド工科大学をテーマに講演。 |

| |

|

| 2016年 |

長野市内の複数の公民館にて『戦争と日本人~歴史から消された世界最大級の日本兵捕虜脱走事件』と銘打ったレクチャーを開催。 |

| |

|

| 2017年 |

『女性自身』(1月17・24日合併号、通巻2757号)の「シリーズ人間」コーナーで、7ページにわたり半生が紹介される。記事のタイトルは「元気になる呪文は『ノープロブレム!』

―インドが私に教えてくれたこと」。 |

| |

|

| 2017年 |

愛犬・パンダが死去(享年13歳1か月)。 |

| 2017年 |

靖国会館にて『カウラ事件犠牲者を偲ぶ会』を開催。150分にわたるレクチャーの他、事件発生時に使用されたものと同型のラッパを使っての突撃ラッパ献奏、当時の戦闘配食(零戦パイロットが操縦時に片手で食した軽食)の試食などを通じて、さまざまな角度から事件を再考察。

→講演会の様子はこちらからお読みいただけます。 |

| |

|

| 2017年 |

NHK BS『プレミアムカフェ ―オドロキのインド―』シリーズ(全3話)にスタジオゲストとして出演。 |

| |

番組進行役の渡邊あゆみさん(左)と。 |

| 2017年 |

インド工科大学ハイデラバード校に三度目の赴任。「日本文化・社会に見られるインドの影響」をテーマに講義。履修者は172名に達する。滞在中、インド工科大学と東京大学の共同ワークショップにも参加、両大学の教授と共にセミナー講師を務める。

→ハイデラバード滞在中の日記はこちらからお読みいただけます。 |

| |

休み時間、学生たちとのワンシーン。 |

| 2017年 |

デリー大学にて開催の国際学術会議"International Conference on Japaese Literature"(主催・日印文学文化協会)にて「三島由紀夫の遺作に残されたインドの足跡」のタイトルで発表。 |

| 2017年 |

ジャワハルラール・ネルー大学(デリー市内)にて開催の特別講義にて日本文学の朗読と解説を行なう。 |

| 2017年 |

デリー大学大学院にて「日本におけるインドの神々」をテーマに特別講義。 |

| |

|

| 2017年 |

第25回ナマステ・インディア(於・代々木公園)にて「インド工科大学の学生たちと訪ねるインド神話の世界」をテーマに講演。 |

| |

|

| 2017年 |

日印友好交流年記念事業(外務省認定)山田真美講演会にて「教育現場から見たインドの最新事情」をテーマに講演。(主催:特定非営利活動法人ふうえば、後援:長野市・長野市教育委員会) |

| |

|

| 2018年 |

一年を通じて「空海」がテーマの小説執筆に力を注ぐ。 |

| |

「よい作品が仕上がりますように」と

等々力渓谷の稚児大師像に参拝。 |

| 2018年 |

横浜三塔の日イベントの一環として「最高学府・インド工科大学の教壇から見たインド最新事情」をテーマに講演(於・横浜開港記念会館、別名ジャックの塔)。 |

| |

|

| 2018年 |

筑波市内の研究所に勤務する外国人研究者を対象に"Benzaiten and Saraswati Connection - Japanese

Culture and Society, Major Influences from India"をテーマに講演(於・JST外国人研究者宿舎二の宮ハウス)。 |

| |

|

| 2018年 |

日本文化デザインフォーラム女子力ラボにて「インドの女子力」をテーマに講演(於・同志社大学東京キャンパス)。 |

| |

|

| 2018年 |

ピアノ(狆の女の子)が家族の一員になる。 |

| |

山小屋の庭にて、向かって右の白黒犬

がピアノ、左がクースケ |

| 2018年 |

第26回ナマステ・インディア(於・代々木公園)にて「本当は怖いインド神話」をテーマに講演。 |

| |

|

| 2018年 |

インドを代表する祭りの一つであるドゥルガー・プージャ祭日本祭にて"Indian Wheel of Destiny"をテーマに基調講演(於・江東区文化センター、主催・ベンガル文化協会)。同講演の内容は西ベンガル州(首都コルカタ)のテレビ局各局により翌日オンエアされ、好評を博した。 |

| |

スピーチ終了後、主催者より花束をいただく |

| 2019年 |

インド工科大学ハイデラバード校に四度目の赴任。 |

| 2019年 |

長野県青年国際交流機構(IYEO)北信越ブロック大会にて「ご縁は一日にして成らず - 今日の生き方が未来を決める」のテーマで基調講演(主催:内閣府他、後援:長野県他)。 |

| |

当日のチラシ |

| 2019年 |

中国・西安(旧・長安)に空海関連の史跡を訪ねる。 |

| |

青龍寺跡地に建つ空海記念碑にて |

| 2019年 |

美粧をテーマとする研究会にて「軍人と女装~戦争研究者の目から見た『男らしさ』と『装い』の関係」のタイトルで講演(主催: Salon Feuyeau

あはせ鏡)。 |

| 2019年 |

ヒマラヤ・グローバルスキル研究所(略称HIGS、在インド共和国アルナーチャル・プラデシュ州)の顧問に就任。 |

| |

ヒマラヤ・グローバルスキル研究所の学生たちと |

| 2019年 |

インドのマニプール州にて開催されたインパール作戦75周年記念式典ならびにインパール平和記念館オープニングセレモニーに参加。 |

| 2019年 |

インド工科大学グワハティ校にて特別講義を行なう。 |

| |

教授と院生を対象に行なった講義の様子 |

| 2019年 |

元日本兵でカウラ事件サバイバーの村上輝夫さん(98歳)と共に、カウラ事件75周年記念式典に参加(於・豪州カウラ市)。

→カウラ事件75周年記念式典の様子はこちらからお読みいただけます。 |

| |

村上輝夫さんと私。後方はカウラ市長

のウェスト氏。机上のラッパは暴動時

実際に使用された物 |

| 2019年 |

公益財団法人日印協会発行『月刊インド』2019年9月号に「インド最北東部 最新事情見聞録2019~七姉妹(セブン・シスターズ)を訪ねて~」を寄稿。

→同エッセイはこちらからお読みいただけます。 |

| 2019年 |

第27回ナマステ・インディア(於・代々木公園)にて「観光ガイドに載っていないインパールとその周辺の最新事情」をテーマに講演。 |

| |

|

| 2019年 |

「カウラ事件75周年記念式典報告会」にて基調講演を行なう。

→報告会の様子はこちらからお読みいただけます。 |

| 2019年 |

カウラ事件を至近距離から目撃した元・台湾人捕虜(軍属)の男性を台湾にてインタビュー。 |

| 2020年 |

KANREKIを迎える。

→詳細はこちらからお読みいただけます。 |

| |

|

| 2020年 |

福井放送ラジオ放送講座「いきいきセミナー」講師。『教育現場から見たIT大国としての新しいインド』のテーマでレクチャー。 |

| 2020年 |

公益財団法人日印協会発行『月刊インド』2020年12月号に「インド人と新型コロナ~逆境の中の逞しさ、優しさ、ユーモア~」を寄稿。

→同エッセイはこちらからお読みいただけます。 |

| 2021年 |

朝日新聞グローブ(7月4日号)インド特集にて紹介される。 |

| |

本文はこちらからお読みいただけます |

| 2021年 |

飯山市伝統工芸塾にて内山紙(楮100%の手漉き和紙)の技法を学ぶ。 |

| 2021年 |

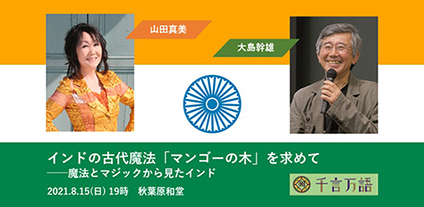

秋葉原で開催のトークイベント「千言万語」に出演。「インドの古代魔法(マンゴーの木)を求めて――魔法とマジックから見たインド」のテーマでインド文化を縦横に語る。 |

| |

トークイベントのバナー(右は聞き手でサーカス学会会長の大島幹雄さん) |

| 2021年 |

ドキュメンタリー映画『カウラは忘れない』(満田康弘監督作品)に制作協力/出演し、研究者の立場から綴ったレビュー「カウラ事件の本音と建前」を映画パンフレットに寄稿。 |

| |

東京と長野の会場では上映後に舞台挨拶を行なった

(写真は長野相生座・ロキシー) |

| 2021年 |

インド工科大学ハイデラバード校に五度目の赴任、「日本とその文化」をテーマに集中講義(全14回)を行なう。新型コロナウイルス感染症の世界的流行のため、今回は日本からのオンライン講義となる。履修者は過去最高の209名に達した。 |

| 2021年 |

公益財団法人日印協会発行『月刊インド』2021年12月号に「インドの教育と日印連携―大学院生マヘシュ・ジャッカプさん(JICAフレンドシップ・プロジェクト奨学金留学生)のモデル事例」を寄稿。

→同エッセイはこちらからお読みいただけます。 |

| 2022年 |

ブータン王国ロイヤル・アカデミー建設プロジェクト顧問に就任。 |

| 2022年 |

飯山市伝統工芸塾にて内山紙(楮100%の手漉き和紙)の技法を学ぶ(2年目)。 |

| 2023年 |

公益財団法人日印協会発行『月刊インド』2023年1月号に「インドの魔法」を寄稿。

→同エッセイはこちらからお読みいただけます。 |

| 2023年 |

コロナ禍が明け、3年半ぶりにインドを訪問。北東部7州のうちの4州において宗教儀礼や第二次大戦史に関するリサーチを幅広く行なう。 |

| |

顧問を務めるヒマラヤ・グローバルスキル研究所

(HIGS)では学生たちの日本語指導にも当たった |

| 2023年 |

一般社団法人長野法人会総会にて『二十一世紀の超大国インド』のテーマで基調講演。 |

| |

講演会の詳細を知らせる法人会のチラシ。 |

| 2023年 |

産経新聞『Japan Forward』に6月28日付で「アルナーチャル・プラデシュ州:インドの日いずる国」(英語と日本語のバイリンガル記事)を寄稿。

→同記事の日本語版はこちらから、英語版はこちらからお読みいただけます。 |

| 2023年 |

インド・ボーパールにて開催の第2回国際文学祭「ウンメーシャ2023」(主催:インド国立文学アカデミー)に招かれ、パネリストの一人として『グローバル時代のグローバル文学』のテーマでディスカッション。 |

| |

ウンメーシャ2023のディスカッション風景。山田は

左から2人目。 |

| 2023年 |

飯山市伝統工芸塾にて内山紙(楮100%の手漉き和紙)の技法を学ぶ(3年目)。 |

| |

|

| 2023年 |

公益財団法人日印協会発行『月刊インド』2023年9月号に「国際文学祭〈ウンメーシャ2023〉見聞録」を寄稿。 |

| 2023年 |

ナマステ・インディアに合わせて別会場で開催された「山田真美が詳しく解説!インド最新情報」(主催:公益財団法人日印協会)にて講師を務める。 |

| |

|

| 2023年 |

インド工科大学ハイデラバード校に六度目の赴任。 |

| 2024年 |

第3回天竺茶話会(公益財団法人日印協会主催)にて『インド工科大学:その光と影』のテーマでレクチャー。 |

| 2024年 |

『インド北東部を知るための43章』(共著、明石出版)に「仮面と祭礼」を寄稿。 |

| |

|

| 2024年 |

飯山市伝統工芸塾にて内山紙(楮100%の手漉き和紙)の技法を学ぶ(4年目)。 |

| 2024年 |

世田谷市民大学サマーフォーラム(主催:東京都世田谷区)に於いて『摩訶不思議な国インド:その根底にあるインド人の考え方を知る』のテーマで講義。 |

| 2024年 |

カウラ事件発生から80年目のカウラを訪問。 |

| 2024年 |

真言宗智山派智山教化センター主催の第45回愛宕薬師フォーラムに於いて『密教とヒンドゥー教:聖天・弁才天・大黒天・帝釈天・阿修羅の元の姿とは』のテーマで講義。 |

| 2024年 |

『インド工科大学マミ先生のノープロブレムじゃないインド体験記』(笠間書院・刊)を上梓。

※本書は2025年、「第10回斎藤茂太旅の文学賞」最終候補作(最終三候補)に選ばれました。

※本書は2025年、日本旅行協会選定「第7回旅の良書」に選ばれました。 |

| |

|

| 2024年 |

ナマステ・インディア特別セミナーにて「『インド工科大学マミ先生のノープロブレムじゃないインド体験記』執筆秘話」と題して講演(主催:公益財団法人日印協会)。 |

| |

講演会場の風景 |

| 2024年11月 |

『ロスト・オフィサー』英訳版を世界に向けて無料オンライン配信開始。

配信URL http://cowrabreakout.com

こちらをクリックしてお読みいただけます。 |

| |

|

| 2025年 |

インド工科大学ハイデラバード校に七度目の赴任。 |

| 2025~2027年 |

真言宗智山派の機関誌『生きる力 SHINGON』に「グローバルサウス『インド』の今」を2年間連載。 |

| 2025年 |

飯山市伝統工芸塾にて内山紙(楮100%の手漉き和紙)の技法を学ぶ(4年目)。 |

| 2025年(9月予定) |

インド・パトナにて開催の第3回国際文学祭(主催:インド国立文学アカデミー)に招かれ、『ソフトパワーと国際外交としての文学』のテーマでディスカッション。 |

| 2025年(11月予定) |

インド北東部・イタナガールにて開催の第7回アルナーチャル文学祭(主催:アルナーチャル・プラデシュ州政府)に唯一の日本人として招かれ、『何が世界文学をつくるのか』のテーマでディスカッション。 |

| 2025年(予定) |

インド工科大学ハイデラバード校に八度目の赴任。 |