2020年4月28日(第648号)

今週のテーマ:7日間ブックカバーチャレンジ~第6日目 |

ここ数日「本の紹介文」ばかり書いておりますが、逆に私が書いた本を絶賛してくださっている方からご連絡がありました。

『アッチャー・インディア 読んだり聴いたり考えたり』という人気サイトを主宰していらっしゃる軽刈田凡平(かるかった・ぼんべい)さんがその方で、同サイトの4月24日号で拙著『インド大魔法団』と『マンゴーの木』を熱く紹介してくださっているんです。

出版してから20数年も経った2冊を絶賛していただくとは、まさに作家冥利に尽きますね。

題してインド魔術の神秘に迫る!山田真美さんの名著『インド大魔法団』『マンゴーの木』

こちらからお読みいただけます。 |

|

Day 6 of the seven-day book challenge:

ネット上で流行中の「7日間ブックカバーチャレンジ」。

7日間ブックカバーチャレンジ

~第6日目~

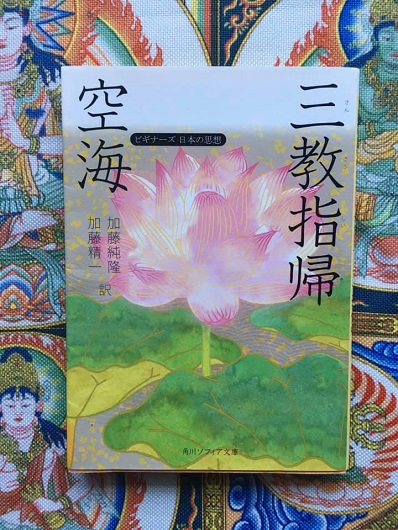

『三教指帰』

空海・著 |

|

6日目の今日は、いよいよ空海の著書をご紹介します。

そうです。「持っていた杖で木の根元をドンと付いたら水がこんこんと湧き出てきた」といった伝承・伝説の類が日本の津津浦浦に今もどっさり残されている、平安時代を代表するスーパー僧侶・空海です。

突然ですが、天才空海は筆マメでした。

のみならず、書いたものは紙切れ一枚でも捨てずに取っておき(たぶん)、じっくり取捨選択し、のちのち出版するという用意周到さを持ち合わせていたように見受けます。

そのせいでしょう、彼は生涯に実に多くの著書を残しています。

それも、単なる宗教書という枠を大きく超えて、色々と書いていらっしゃるんですよねえ。

当時は今のような「人権」の概念はもちろんなかったでしょうから、思いっきり個人のプライバシーに踏み込んだ出版物もあります。

なかには、出版して欲しくない人もいたでしょう。

「あ~あ。空海さえ出版しなければ、あの出来事は歴史の中で風化して、なかったことになったはずなのに…。空海が出版したばかりに、あの恥ずかしい出来事が未来永劫まで世間に知られてしまった…。とほほ」

…という最澄さんの溜息が、私には聞こえるような気がしてなりません。

さて『三教指帰(さんごうしいき)』は、そんな空海がかぞえで24歳(今の数え方なら23歳)のときに書いた処女作。

なんと空海の手になる真筆(直筆)がいまだに残っていて、金剛峯寺に保管されているんですよ~。スゴイ。

しかも当作品は日本初の戯曲なんでございますのよ奥さま。それもスゴイ。

ルールですから内容には触れませんが、本書の中でも空海は、個人が誰であるかハッキリわかる形で複数の実在人物を批判しちゃってます。

歯に衣を着せないストレートさ。圧倒的な文章力と筆運び、そしてそれをサッサと出版してしまう行動力。

うーん。こういう人とだけは喧嘩したくないなあ(苦笑)。

それはともかく、空海の著作は全部漢文で書かれています。

そうです。当時の日本にはまだカナがありませんからね、文章を書くときは全て漢文なのです。

日常的には日本語で話して生活しているのに、書くときになると、いきなり外国語である漢文で書く。

つまり、そのころ文章を書けた日本人は中国語ができたということですよ。

よほどのエリートでなければ文章は書けなかったということですね、ええ。

余談ながら「カナ(仮名)は空海が発明した」とか「いろは歌を作ったのは空海」とか、なんでもかんでも天才空海の発案みたいにいう傾向がありますが――そして空海ファンとしては、そんな傾向があるのは決して嫌いじゃないんですが――、残念ながらこれらはいずれもガセネタのようです。

というのは、カナの発明もいろは歌の成立も、空海の時代より後の出来事と思われますので。

まあ、そんな噂が立つのは、空海があまりにも天才過ぎて、スゴイことは何でも空海のせいにしておけば皆が納得するから、なのでしょうけれど。

『三教指帰』の序文は次のように始まります。

文之起必有由。

文の起こり、必ず由(ゆえ)あり。

文章を書くのには必ず何らかの理由があるものだ、と、本書を書き始める前に断っているのです。早速先制攻撃って感じですね。

そうですよね。理由があるから書く。書かずにいられない。まさに、そのとおりだと思います。

空海さんは、この時よほど腹に据えかねたことがあって、それを文章化しないではいられなかったのです。

そして、誠に畏れ多いことではありますがこのワタクシメも、今般、理由あって空海さんをテーマに小説を書いております。

書いている、と言うよりは、書かずにいられないのです。書く手が止まらない。これを書かずして死ねるか、的な(笑)。

一日も早く書き上げて読んでいただきたいと思うと同時に、今しばらくは「空海を書く」という愉悦の時、忘我の時を私に許していただきたいと、そのことを書きたいばっかりに、今日は『三教指帰』のご紹介をさせていただいた次第でございます。

はなはだ我儘なお願いではございますが、引き続きよろしくお願い申し上げます。

明日(第7日目=最終日)へと続く。

★「ブックカバーチャレンジ」とは?

★読書文化の普及に貢献するためのチャレンジで、参加方法は好きな本を1日1冊7日間投稿するというもの

★ルール

①本についての説明はなしで、表紙と画像だけアップ

②毎日お気に入りの1冊を投稿してみます。

③その都度1人のフェイスブックフレンドを招待し、チャレンジへの参加をお願いする。 |

▼・ェ・▼今週のクースケ&ピアノ、ときどきニワトリ∪・ω・∪

この頃なぜか縁の下が気になるクースケ。

(※前号までの写真はこちらからご覧ください) |

|

|