2021年8月12日(第671号)

今週のテーマ:映画『カウラは忘れない』東京初日舞台挨拶 |

| ★ お知らせ ★ |

8月15日(日)17時から秋葉原にて「インドの古代魔法〈マンゴーの木〉を求めて――魔法とマジックから見たインド」と題したトークイベントを開催します。事前申込み要。詳細・お申し込み方法などはこちらからご覧いただけます。

→【満員御礼】会場チケット完売しました。引き続きオンラインチケットをお求めいただけます。 |

|

暑中お見舞申し上げます♪

ドキュメンタリー映画『カウラは忘れない』(満田康弘監督作品)が8月8日から東京のポレポレ東中野さんなどで公開となり、僭越ながら初日の舞台挨拶をして参りました。

15分という限られた時間の中でのご挨拶でしたが、その中のポイントとなる部分を下に書いておきます。映画をご覧になる上での参考にしていただければ幸いです。 |

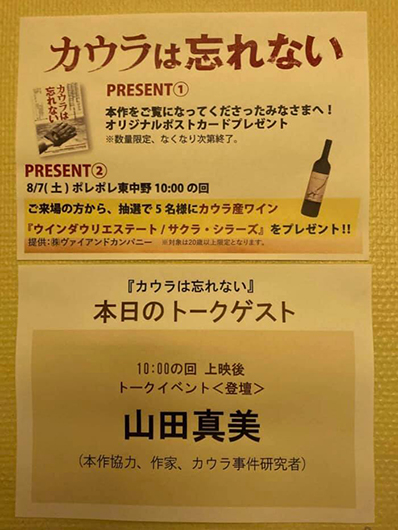

『カウラは忘れない』を上映中の

東中野ポレポレさん入口付近。

当日、映画館入口に張り出されていたポスター。 |

今回の映画で重要と思われるポイントは、カウラ事件が晩年を迎えた4人の元捕虜の回想によって紐解かれてゆくという作品構成です。

そして――ここが特に大事なところですが――4人にはいくつかの共通点があります。

第一の共通点は、4人は捕虜になってからの日が浅かったこと。

そのことはつまり、彼らが収容所の諸事情(例えば、前もって練られていた暴動計画や、実はかなり複雑だった人間関係など)を、ほとんど、あるいは全く知らなかったことを意味していると言ってよいでしょう。

第二の共通点は、4人のうち下士官は一人だけ(伍長)で、残る3人の内の2人は兵、1人は軍属という具合に、軍隊での階級が相対的に低かったこと。

ご存知のように軍隊では階級が絶対です。捕虜になってからは、階級による上下関係が軍隊時代よりも大きく緩和されたようですが、とは言え実際にはさまざまな場面で下士官が兵に対して指導的な立場を取る傾向にあったことが見て取れます。

事実、カウラ事件の発生要因の一つは「(オーストラリア側から下された)下士官と兵の分離命令」であったことがわかっており、収容所に於いても捕虜たちが「下士官」と「兵」の二層になっていたことが想像できます。

第三の共通点は、(これは上記の第一の理由と第二の理由から鑑みれば当然の結果ですが)4人はカウラ収容所で班長ではなかったこと。

カウラでは日頃から何事も班ごとに行動し、班長が班員をまとめていました。

生死を賭けた暴動をやるか、やらないか。それを決める重要な話し合いも班長会議に委ねられました。

しかし、映画に出演する4人はいずれも班長ではなかったので、班長会議に参加していません。

つまり4人は、1,104人の生死を決めた会議の内容を直接的には把握していなかったし、会議の内容に対する責任を負う立場にもなかったということです。

もう一つ、第四の共通点として、戦場における4人の役割が通信兵、車輌係、飛行場の警備係、軍属(軍人ではなく役人でした)であり、いわゆる残虐な行為を行なっていなかったということも挙げておきたいと思います。

戦後、4人が公の場で堂々とカウラ事件を語れた理由の一つは、上記した第四の理由が大きく関わっているのではないでしょうか。 |

映画終了後の舞台挨拶。あいにく監督が

体調を崩し、私一人の挨拶となりました。 |

これに対し、カウラ事件を生き残った人々の中には、戦後も表立って事件を語りたくない方がいらっしゃいました。

むしろ、そちらのほうが大多数だったと言わねばありません。

その最たるものが、暴動を計画した人々、あるいは強硬派と呼ばれる人々です。

(注:1944年8月5日のカウラ事件発生自体は突発的なものでしたが、暴動計画そのものはかなり前からあったことが証言から明らかです。)

今回の映画には、そうした暴動の責任者は一人も登場しません。

班長や責任者ではない、一般班員によって語られるカウラ事件。

そこがこの映画の大きな特徴と言えるでしょう。

――仮に映画に登場したのが古参捕虜や強硬派、あるいは班長だったら、彼らは事件を何と説明しただろうか……。

――それ以前に、果たして彼らは映画出演を引き受けただろうか……。

そのように、誰の立場で物語が語られているのかを意識しながらご覧になると、この映画はより深く理解できるのではないかと思います。 |

「これまでカウラ事件についてあまり知らなかった人?」

という質問には過半数の方が手を上げていました。 |

カウラ事件を30年近く研究してきて思うのは、事件には驚くほど多様な側面があるということです。

立場を変え、視線を変えて掘り下げてゆくと、カウラ事件の内情は一筋縄では行かないことがわかります。

どうぞ映画をご覧になって、

「もしも自分が捕虜だったら、どのように行動しただろう」

と、ご自分のことに置き換えて考えてみてください。

また、この事件が起こった要因の一つである忖度・同調圧力といったメンタリティーが、事件から77年後の日本にも蔓延している現状に気づかされることも、日本・日本人を考える上で大きな意味があるのではないでしょうか。 |

捕虜の制服に付いていたボタン(当時物)を

ペンダントにして、胸に着けて行きました。

当時の品物が残っている例はほぼ皆無で、

今となっては大変レアな遺物と言えます。

(ボタンは元捕虜さんからいただきました。) |

満田康弘監督はこの映画を通じて、晩年の元捕虜の皆さんに静かに寄り添い、奇をてらわず、野球で言えばど真ん中ストレートの球でカウラ事件に光を当ててくださいました。

心に深く残る作品の完成を、研究者の一人として本当に嬉しく思います。

この場をお借りしまして、満田さん、ライフワークの完成、おめでとうございます! |

映画『カウラは忘れない』について報じた

2021年8月8日の信濃毎日新聞文化欄。 |

ポレポレさんでの舞台挨拶を終えた私のもとに、一人の男子学生が駆け寄って来ました。

いわく、

「私は、以前、明治学院大学国際学部の特別講義で山田先生からカウラ事件のお話を伺い、感銘を受けた者です。今、自分は都内の別の大学院博士後期課程で捕虜に関する研究をしています。おそらく一生を捕虜研究に捧げることになるでしょう。カウラ事件について、ぜひご指導ください」

これは嬉しかったですね。

喩えて言えば、何年も前に蒔いた種が芳しい双葉となり、スクスク育っているのを見たときのような深い感慨を覚えました。

私に出来ることがあれば、これからも喜んで出来る限りの協力をさせていただきますとも!

なお、この映画には私も出演しています。

全国各地で順次公開される予定のようですので、何卒ご高覧くださいね。

最後になりましたが、今週末のインド魔法のトークショーもよろしくお願いいたします。

ではでは♪ |

▼・ェ・▼今週のクースケ&ピアノ、ときどきニワトリ∪・ω・∪

あれほど散歩嫌いなピアノでしたが

最近は率先して庭に飛び出します!

(※前号までの写真はこちらからご覧ください) |

|

|