2019年7月7日(第627号)

今週のテーマ:インド最北東部3州からの帰朝報告②マニプール

|

インド最北東部を州ごとに表わした地図

(Wikimedia Commonsよりお借りしました) |

ヒマラヤ・グローバルスキル研究所での視察と講義を終えた私が次に向かった先は、マニプル州の州都インパールでした。

そうです。インパール作戦(1944年)で知られる、あのインパールです。 |

飛行機の窓から見下ろしたインパールの町並み |

第二次世界大戦中の1944年(昭和19年)、日本軍は援蒋ルートを遮断するためにインパール作戦(別名・ウ号作戦)を敢行しました。

援蒋(えんしょう)ルートとは、連合国から中華民国への物資補給ルートのこと。

蒋は蒋介石の蒋ですね。

戦争では、とにかく敵の補給路を断ってしまうことが必須です。

それはよくわかるのですが、問題はそのやり方。

インパール作戦の場合はあまりにも問題がありすぎて、とても一言では説明ができないほどですが、主な問題点をまとめると、ほぼ次のようになろうかと思います。

【インパール作戦の主な問題点】

(1) 日本軍のトップは、現地の事情をよく知る人々から再三にわたってインパール作戦に反対する意見を上奏されていたにもかかわらず、そうした意見に耳を貸そうとせず、現場を知らない軍の上層部が強硬に自説を押し通す形で作戦を敢行した。

(2) 日本軍では内部の狭い人間関係が重要視され、「今回はあの男に手柄を立てさせてやりたい」的な忖度がまかり通っていた。

(3) インパール作戦は、その作戦全体が例によって日本軍お得意の精神力に頼った非現実的なもので、食糧や武器弾薬の補給は二の次であった。その結果、兵士らは戦う前から飢餓状態に陥ることとなった。戦死者よりも病死・餓死者を多く出し、最後には(生きるための最終手段として)あろうことか人肉を食べるという最悪の事態に至る者もいた。

(4) 負け戦であることが誰の目にも明らかになってからも、上層部はなかなか撤退を始めようとしなかった。要は引き際の決断力に欠けていた。

(5) 責任者は戦後もおのれの責任を認めようとせず、自己弁護に終止した。

こうやって思いつくままに書き出してみると、なんだか現在の日本の状況と重なる部分もあって――特に忖度とか精神力とか――背筋が寒くなりますね。

もっとも、インパール作戦の場合は、そういう悲惨な出来事があったということが既に広く日本社会に知られるようになっただけでも、少しは浮かばれるのかも知れません。

戦争中の出来事の中には、例えば私が26年間にわたって研究してきたカウラ事件のように、まだまだ世の中での認知度が極めて低い案件もありますから。

ともあれ、現代人はこうした過去からもう少し真摯に学んだほうがよいと、強く思います。 |

インパール平和資料館の外観

(オープニングセレモニーの直前に撮影) |

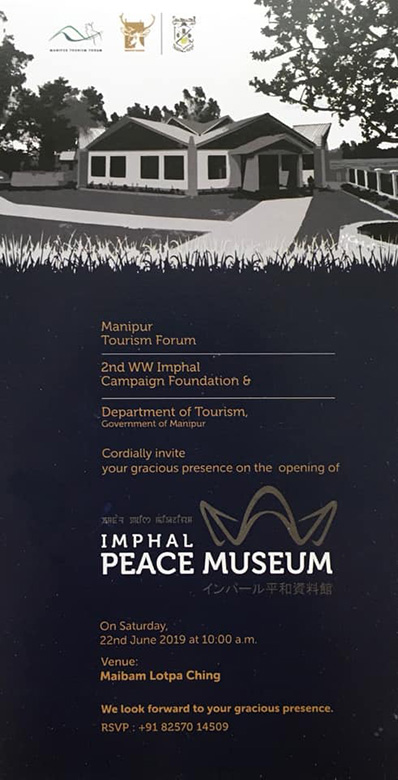

さて、インパール作戦(の実質的な終焉)から満75年が経った今年6月22日、現地にインパール平和資料館がオープンいたしました。

当日は、75年前には戦っていた日・印・英の三か国の関係者が参集。

ご縁あって私もご招待を受け、一連の行事に参加してまいりました。

当日のプログラムは三部構成になっていました。

第一部は戦没者墓地での献花に始まり、桜の植樹、安倍晋三首相の揮毫による書「平和」の除幕式。そのあとはメインゲスト――資料館の建設費用を拠出した日本財団の笹川陽平氏、駐インド英国高等弁務官、在インド日本大使、マニプール州首相ら――による祝辞へと続いて、最後は資料館の見学ツアー。

第二部は関係者のスピーチと、マニプール州の歌・踊り・楽器演奏が披露された文化イベント。

第三部がディナー。

すべてが終了した時には、すっかり夜も更けていました。

この日、私が個人的に言葉をかわした幾人かの一般市民の方々が異口同音に次のようなことをおっしゃっていたのが印象的でしたので、ここに書き留めておきます。

「(1944年に)日本軍がやってきて町はすべて破壊されてしまったけれど、自分が知っている限り、そのことで日本を怨んでいる者はいない」

「日本人と我々インパールの人間は顔がよく似ている。だから、自分たちとそっくりの顔立ちの日本人がイギリス人と闘う姿を目の当たりにしたときは驚いた。そして、自分たちも(イギリスから)独立しなければと激しく心を動かされた(と、今は亡き祖父母や両親たちが言っていた)」

戦争にはさまざまな側面があります。

誰が正しく、誰が間違っていたと一言で言いきれるような単純な話では勿論ありません。

しかし、インパール作戦から75年という長い長い年月が経過した今、インパールの人々が日本と日本人に対して非常に親しい感情を持ってくれていることをつぶさに感じ、やはり私は一人の人間として本当に嬉しかったし、何があってもこの友情を大切にしなければいけないと、改めて強く思ったのでした。 |

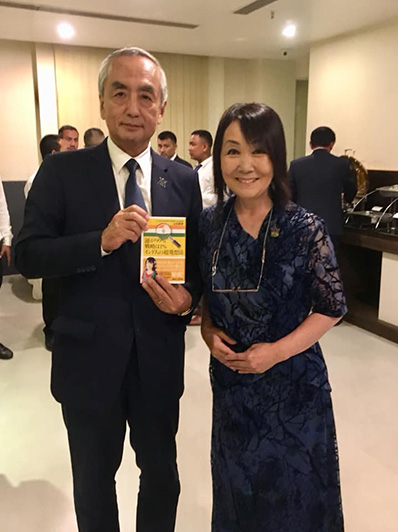

インパール平和資料館オープニングへの招待状。

招待状の裏面(当日の日程が書かれています)

慰霊のひととき。

平和資料館建立の立役者のおひとりで、

マニプール観光協会局長のA・A・シンさん(中央)と

資料館をデザインなさった建築家さん(左側)。

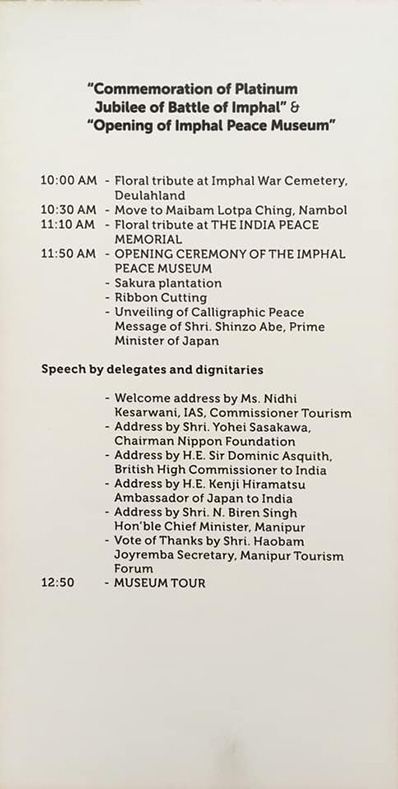

平松賢司在インド日本大使閣下と。折角の機会

でしたので名刺代わりに拙著を献上いたしました。

市内のホテルで行なわれた晩餐会の一コマ。

わざわざインパールまでやってくるような日本人は、ユニークで、

確固たる「テーマ」をお持ちで、面白い方ばかりでした!

左端は俳優で映画監督の梶岡潤一さん。

右端はコヒマ方面を研究していらっしゃる院生の渡部春奈さん。

なんと渡部さんは明治学院大学の後輩です!

右側がインパール平和資料館オープン記念のバッヂ。ちなみに左側は

5年前にカウラでいただいた「カウラ事件70周年記念バッヂ」。日本では

あまり一般的ではありませんが、海外ではイベントを記念してこうした

バッヂがよく作られます。

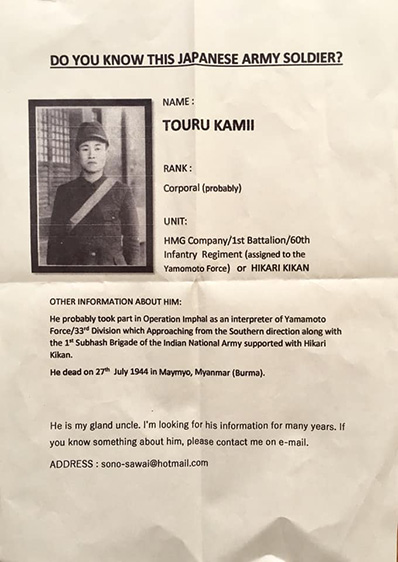

式典には遺族の方も5名ほど参加していらっしゃいました。

そのうちのお一人から渡された一枚のチラシ。

インパール作戦で命を落とした大叔父さまの消息を、

亡き母の遺志を継いでいまだに探していらっしゃるそうです。

戦争はまだ終わっていないと痛感した瞬間でした。 |

インパール作戦75周年の式典を通じて知ったこと、感じたことを、私も出来る限り多くの方に語り継いでゆきたいと思います。

以下、次号へと続きます。 |

▼・ェ・▼今週のクースケ&ピアノ∪・ω・∪

庭のトマトのなり具合を確かめる

ピアノと、その様子を遠くから

見守るニワトリさんたち。

(※前号までの写真はこちらからご覧ください) |

|

|