2019年4月8日(第622号)

今週のテーマ:西安(Xi'an)の空気を吸ってまいりました |

[ 講演会のお知らせ ]

来る5月18日(土)14時から、東京都港区赤坂8丁目にて講演会をいたします。

演題: 軍人と女装~戦争研究者の目から見た「男らしさ」と「装い」の関係

主催: Salon Feuyeau あはせ鏡

会費: 3,000円(飲み物&スナック付き)

★定員(30名)に達し次第、受付を終了させていただきます。

★講演後の懇談会を含め、約2時間半を予定しています(16時30分終了予定)。

★参加ご希望の方は、(1)お名前 、(2) ご年齢、(3)ご連絡先メールアドレスを明記の上、ayuplage@gmail.com 宛てにご連絡下さい。

※なお、イベントの詳細チラシはこちらからご覧いただけます。 |

|

ご報告が遅くなりましたが、3月中旬の1週間、中国の西安(かつての長安)を訪ねてまいりました。

ご存知のように、かつて西安は長安と呼ばれ、世界一の都の名をほしいままにした大都市でした。

玄宗皇帝と楊貴妃の美しくも哀しいロマンスで知られる街。

世界的に有名な兵馬俑(へいばよう)がある街。

碁盤の目のように整然と伸びた道で知られ、奈良や京都の街づくりの原点となった街。

そして、遣唐使となって海を渡った空海が密教の奥義を学んだ街。

……その長安です。

往時、長安の街の北の中央には皇帝がお住いになる宮城があり、その真南に朱雀門。そこからさらに南へまっすぐに朱雀大路が伸びて、その南端に明徳門と呼ばれる門があった由。

立派な門だったようですが、その後、唐王朝の衰退とともに長安の街全体が荒廃。

当然、明徳門も跡形もなく姿を消し、2019年3月に私が見た時点では、かつてそこに門があったことを彷彿させるものは何一つ残っていませんでした。

しかしこのたび、明徳門とその周辺の街並みを昔のとおりに復興するという一大プロジェクトが始動。いわゆる再開発ですね。

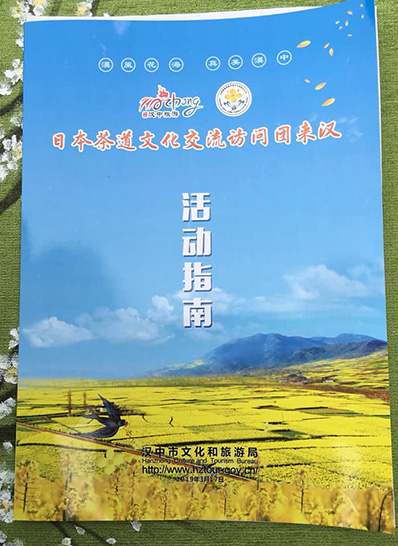

去る3月13日には復興工事の地鎮祭に相当する儀式が行なわれ、このために現地を訪問した日本の茶人の手で献茶の儀式が執り行われました。

献茶の大役をお務めになったのは煎茶道家元の佃一可さん。

私とは日本文化デザインフォーラム(JIDF)でご一緒のお友達です。

その佃さんから今年の1月に、

「仲間内で西安へ行きますが、ご一緒にどうですか」

と唐突にお声をかけていただいたとき、私はあまり深く考えずに、

(西安は空海が暮らした街だから、一度は行ってみたいな)

と思い、わりと気楽に参加表明をしたのでした。

旅のメインテーマが地鎮祭での献茶式という超オフィシャルなものであることを後から知らされたときは流石に吃驚しましたが……そうは言っても、なにしろ旅のきっかけは空海さんに引っ張られたようなものですから、どちらに転んでも素晴らしいご縁であることには違いないわけですが。

というわけで、佃さんとそのお弟子さん達、それに工芸家、作家、評論家、大学教授の先生などとご一緒に西安に行ってまいりました。

今日はその様子を備忘録的にご報告したいと思います。

備忘録ですので、以下、文体が「です・ます」から「だ・である」に変わりますことをお許し下さいませ。 |

明徳門復興工事に先駆けて行なわれた地鎮祭での

お点前のしつらえ(写真提供:佃一可師門下・長田尚子さま)。 |

☆第一日目

午後6時、羽田空港集合。

当日の朝に信州の山小屋を出発するのでは集合時刻に到底間に合わないので、空港近くのホテルに前泊。

羽田から上海経由で西安へGO。

中国東方航空に乗るのは、記憶している限り人生初。

西安空港では歓迎の横断幕に出迎えられ、ホテル入り口の電光掲示板にも同様の歓迎メッセージが流れて、のっけから文字どおり熱烈歓迎されているのを感じた。

夜、ホテルのコンシェルジュに英語で何か聞いたところ、全く言葉が通じなかったのには驚いた。

4つ星ホテルでこれだから、西安では英語は通じないと考えたほうがよいかも知れない。 |

西安空港に降り立った途端、横断幕の出迎えを受けた。

西安では、基本的にずっとこのバスで移動。

図らずも私のコート&スーツケースとお揃いカラーだ。

ホテル入り口の電光掲示板。

団体旅行といえどもホテルは一人部屋をお願いした。

ホテルは4つ星。なかなかゴージャス。

メインルームのベッドの反対側はこんな感じ。 |

☆第二日目

6時30分からホテルでバイキングの朝食。

期待していなかったのだが、野菜が種類豊富で、しかもかなり美味しい。

何度もおかわり。

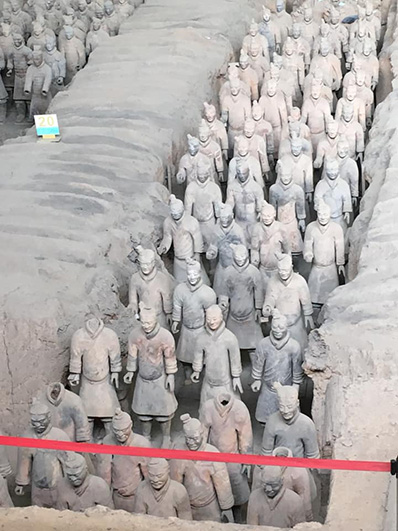

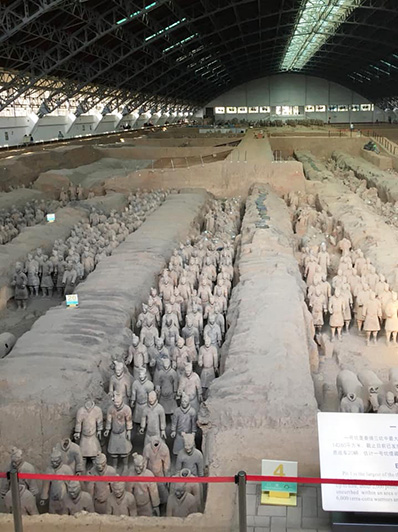

バスに乗って「秦始皇帝兵馬俑博物館」へ。

ここは言わずと知れた西安を代表する大人気観光スポット。

たっぷり2時間をかけて1号館~3号館~2号館~博物館の順で見学した。

ここからさらにバスで華清池(かせいち)へ。

ここは歴代の皇帝たちが愛用した豪華な温泉別荘があったところだ。

楊貴妃はかなり豪勢な専用湯船に浸かっていたらしい。

ホテルに戻ってランチをいただいたあと、新夢想影業劇場へ。

佃さんが日本から持参された茶道具の展示会が同劇場で開幕し、われわれもオープニングに出席。

その後、同じ建物の中にある映画館に移動。

巨大スクリーンの前で佃さんのお弟子さんがお点前をなさり、同じステージの上で同時進行的に佃さんが茶道の歴史をテーマにレクチャーをなさるという、たいへん興味深いショー型の茶事であった。

夕食後は近くのスーパーマーケットを散策。 |

「秦始皇兵馬俑博物館」の入り口にて。

兵馬俑のうちの「兵」のテラコッタ。

一体一体が手づくりで、顔も体型も違う。

兵馬俑は秦の始皇帝とともに埋葬された副葬品。

始皇帝が「あの世」でもこれらの兵馬を配下に

置こうと念じた、その執念が凄い。

歴代の皇帝達がかつて愛用した温泉別荘地、華清池のひとコマ。

背後には小高い丘がそびえて、風景も楽しめる。

周囲にはホテルが立ち並び、一般客が旅行に訪れているようだった。

新夢想影業劇場の映画館スクリーン前では、茶道のお点前(左)と

佃一可さんによるレクチャー(右)が同時進行。 |

☆第三日目

朝食後、9時30分にバスでホテルを出発。

今回の旅のメインイベントである明徳門跡地での献茶の儀式に参列した。

佃一可さんによって行なわれた今回の献茶の儀式は、実質的には明徳門再開発工事の地鎮祭に相当するものだそうだ。

聞けば、新しい明徳門は来年(2020年)には完成するとのこと。

わずか2年弱でこの大工事を完成させようという中国のスピード感には驚かされる。

献茶の儀式のあとはホテルに戻ってランチ。

さらに午後から青龍寺の跡地を訪問。

ここは、今回の旅のスケジュールの中で私が一番楽しみにしていた訪問先だ。

青龍寺と言えば、若き日の空海が恵果和尚から伝法灌頂を受け、密教のすべてを伝えられた、まさにその場所。空海LOVERにとっては夢のような場所と言えるだろう。

ちなみにこの青龍寺、最近では「零番札所(ぜろばん・ふだしょ)」と呼ばれている。

確かに、真言密教が確立してゆく順番としては最初に青龍寺があって、そのあとに四国八十八か所(一番~八十八番)が続き、最後が真言密教完成の地としての高野山だ。

そう考えると、青龍寺はまさに「零番札所」に違いない。

ちなみに、この名称を発案したのは、かつて善通寺(空海のお父様のお寺)の御住職を務められた蓮生善隆氏(故人)だそうである。

青龍寺をあとにしたわれわれが次に目指したのは廣仁寺というお寺。

なんとチベット密教ゲルク派(ダライラマ法王と同じ宗派)に属するチベット寺院であるという。

このお寺は相当に潤沢な予算を持つお寺さんのようだった。また、賽銭箱にはWeChat(中国の代表的な無料インスタントメッセンジャー)などのQRコードが記され、お賽銭を電子決済できる仕様。色々と考えさせられた。

このあと一旦ホテルに戻って夕食。

さらに出直して、昨日と同じ新夢想影業劇場でお茶関係のイベント。

夜はホテル近くの居酒屋で飲み会。

飲み会と言っても、お酒を飲まない私には果汁30%の激甘オレンジドリンクという選択肢しかなかったのだが(苦笑)。

この店に限らず、西安にはノンアルコール飲料というものが存在しないようだ。

せめてジンジャーエールぐらい置いてあればよいのだが……。 |

明徳門跡地で行なわれた献茶式。

中国側の関係者と日本側の関係者がそれぞれ

列になって椅子席に座り、儀式に立ち会った。

明徳門が再建される予定地の周辺は、現在こんな感じ。

2020年末までには新しい街並みが完成するようだ。

青龍寺にて。夢にまで見た空海記念碑の前で記念撮影。

青龍寺にて。ここがいわゆる「0番」札所。

青龍寺にて。恵果空海紀(記)念堂。

今にも空海がそのへんから現われるのではないか。

そんなときめきを久々に感じさせてくれる場所だった。

こちらはチベット密教ゲルク派に属するという廣仁寺。

チベット密教で最も大切な存在であるパドマサンバヴァ像の

足元と左右には、おびただしい数の酒瓶が並んでいた。

祭壇に向かって左手には、これだけの酒瓶。

右手にはこれだけの酒瓶。日本人なら御神酒と

解釈するかも知れないが、インドのチベット寺院では

考えられない、アンビリーバボーな光景である。

そしてこちらは同じお寺に置いてあった賽銭箱。

お賽銭は各種電子マネーで振り込むのがトレンドらしい。 |

☆第四日目

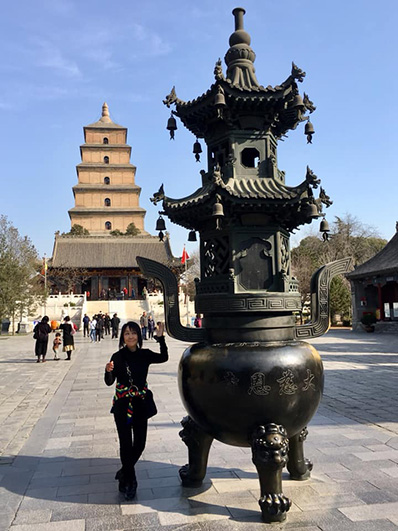

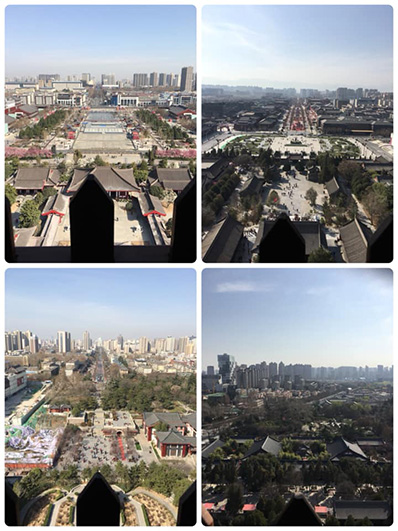

朝食後、9時にホテルを出発して大雁塔(だいがんとう)へ。

大雁塔とは、『西遊記』で有名な三蔵法師(正しくは玄奘三蔵)が天竺から持ち帰った経典や仏像を保存する目的で、652年に建立された塔(ストゥーパ)である。

オリジナルの塔ははるか昔に失われ、その後、幾度か再建されて現在に至っているそうだ。

この塔、最上階まで歩いて登ることもできる。

「たったの7階? それぐらい楽勝だよね~」

と、甘く見て登り始めたところ、実は狭いうえに急勾配。

しかも足元はヒール靴。

翌朝は腿が筋肉痛に見舞われるほど、結構なシゴキだった。

大雁塔の麓には小さな売店があり、そこで枕本尊の千手観音菩薩を見かけた。

精巧にできた木彫りの像で、何と言ってもお顔が良い。迷わず購入。

一旦ホテルに戻り、着替えてから関中書院の跡地へ。

関中書院とは、明から清の時代にかけて中国の四大書院(今で言うところの最高学部)の一つが置かれた場所。残念ながら現在は立入禁止になっているようだが、今日はここで佃さんによる茶会が催されたため、関係者のみ立ち入りが特別許可されたのだ。

ちなみに唐時代、外部の人間が西安に入る際には、必ず行なわなければならない一連の儀式(お辞儀・手の仕草・台詞の読み上げ等)があったという。

そして現在も、この門を入る者は一人残らず唐時代と同じ儀式を行なう決まりになっている。

というわけで、われわれもその儀式を行なった。

思えば空海もまた、西安に入る時には同じ儀式を行なったはずである。

空海と私が1,200年の時を隔てて同じ仕草をし、同じ台詞を口にしたと考えると感無量だ。

夜は友人とタクシーを拾って、清真大寺というイスラム教寺院(モスク)の周囲に広がる古いマーケットへ行ってみた。雰囲気としては浅草寺の仲見世にちょっと似ている。

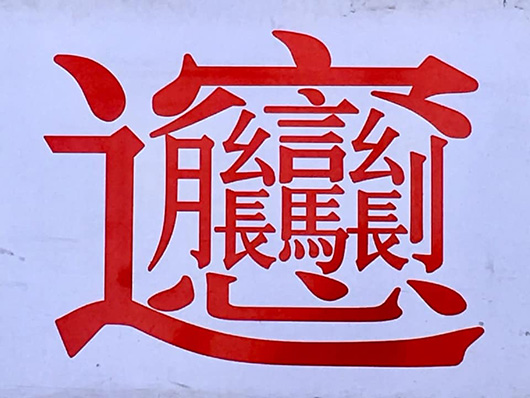

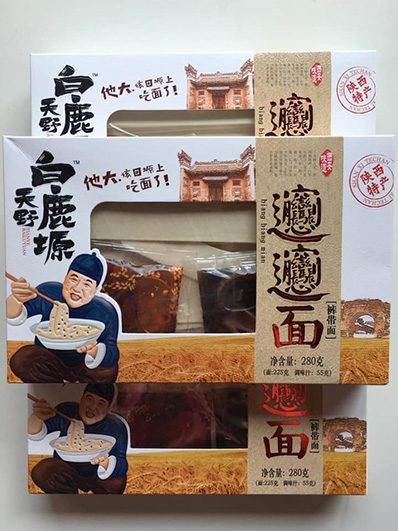

特筆すべきは、西安名物・ビャンビャン麺をついに食したこと!

ご存知だろうか、ビャンビャン麺。小麦粉を原料とするうどんに似た麺で、包丁で切らずに手で伸ばすため、1本の麺が長さ1メートル、幅4センチにも達するという。

それだけでもユニークだが、何と言っても特徴的なのは「ビャン」という漢字の凄まじさである。

画数にしてなんと58画。

おそらく、漢字史上、最も画数の多い漢字の一つであろう。

パソコンで漢字変換することは、もちろんできない。

その、超難解な漢字でつづる有名な麺をついに食べた。

ハッキリ言って味はよく覚えていないのだが、食べたこと自体が凄い達成感。 |

後ろに見えているのが大雁塔。世界遺産だそう。

大雁塔の7階から見た東西南北それぞれの風景。

一目惚れして速攻で購入した千手観音菩薩像。高さ95mmの木製。

観音開きの扉が付いた厨子に入っており、簡単に持ち歩ける。

これが噂の西安名物・ビャンビャン麺。香辛料や

少量のスープ、油などを絡ませていただくスタイルだ。

そしてこれが「ビャンビャン面」の字面。

ちなみに「麺」は「面」と簡略化される。

見れば見るほど謎すぎる文字。一体いつ、誰が考案したのだろう。

日本へのお土産に買ったビャンビャン麺。

完全なウケ狙いである(笑)。 |

☆第五日目

ホテルを午前7時に出発し、一路五丈原(ごじょうげん)へ。

『三国志』をご存知の方には、この場所に関する説明は不要だろう。

蜀の天才軍師・諸葛亮孔明終焉の地である。

五丈原では、何はともあれ「諸葛亮廟博物館」を見学してきた。

廟(びょう)、すなわち霊を祀る場所である。

そして博物館を兼ねているという。

廟から丘の下を見下ろせば、そこに中国新幹線が走っているのが印象的だった。

このあたりも大規模再開発が行なわれ、近いうちに一大観光地になるようだ。

ランチは近くの大型レストランで。

続いて阿倍仲麻呂記念碑を見学。

仲麻呂の名前を聞くと、どうしても反射的に阿部寛さんの顔が思い浮かんでしまう。

下手をするとお風呂に入ったローマ人の顔が浮かんだりする。

これだから映画の影響は恐ろしい。

このあとは西北国際茶城という中国茶専門のデパートへ。

ここでも佃一可さんとそのお弟子さん達による茶道のパフォーマンスが行なわれた。

佃さんは今回、まさに八面六臂の大活躍である。

そのあとは同じ建物の中にあるレストランで夕食。

一旦ホテルに戻って着替えたあと、有志5名で近くのマッサージ店へ行ってみた。

このお店、誰かの紹介があったわけではないのだが、看板を見た瞬間に、

「なんとなく良さげじゃない?」

という直感が働き、ノリで行ってみることにしたのだった。

ちなみに5名は全員が凝り性で、普段からマッサージに行き慣れているメンツ(笑)。

われわれの勘は当たり、この店は大正解だった。

ツボにグイグイ入ってくる強烈な刺激。

しかもマッサージ師のお姉さんの数が半端ない。

われわれは待ち時間なしで5人部屋(ベッドが5つ並んだ細長い部屋)に通され、待ち時間ほぼゼロで施術を受けることができた。

ちなみに予約はしていない。

何より嬉しかったのは、マッサージ店が深夜まで営業していたこと。

われわれが店を出たのは16日の未明1時を過ぎていた。

こんな夜中に普通に揉んでもらえるのも驚きなら、街の治安が良いのも驚き。

料金は、足裏・背中・肩のマッサージを80分間施術してもらって199元。

日本円にして約3,300円。大満足であった。

マッサージ店でも英語は一切通じなかったが、一緒に行った仲間の一人が「マッサージが上手い人を希望します」という意味を込めて、

「希望技巧上」

と紙に書いて渡したところ、お店の人達は笑いながら頷いていた。

ただし、本当に意味が通じたのかどうかは謎(笑)。 |

五丈原の諸葛亮廟にて。

廟の近くには新幹線が走り、辺り一帯は一大観光地に

なる計画のようだった。 |

☆第六日目

今朝はホテルを午前5時30分に出発。

いくらなんでも早い。眠い。つらい(笑)。

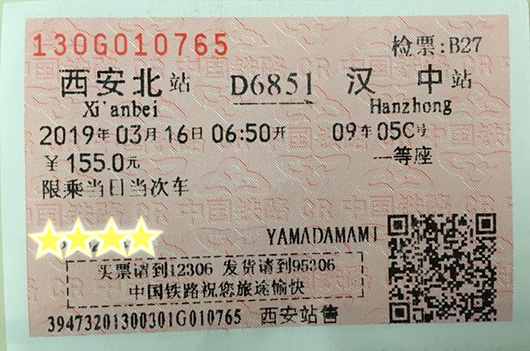

バスで西安駅まで行き、その先は中国新幹線で漢中へと向かった。

ちなみに簡体字だと、漢は汉(サンズイに又)と書く。

中国新幹線に乗ったのは初めてだが、何はともあれ駅の大きさに驚いた。

そのサイズたるや、どう見ても空港。

「単に新幹線に乗るだけのために何故こんなに歩かなくてはならないのだ?」

と疑問に思うほど歩かされたが、なにしろ駅舎がこんなに巨大では長距離を歩かざるを得ない。

そのうえ中国新幹線は、飛行機に乗る時と同様に荷物と乗客のX線検査が必須。

さらにパスポートも必須と、なかなか厳しい。

日本の新幹線との大きな違いは、中国新幹線のチケットには出発時刻は印字されているものの到着時刻が示されていないこと。

到着時刻がわからないから、いつ降りる準備を始めるべきか予想ができない。

これは正直なところすこぶる不便だった。

中国の皆さんは平気なのだろうか。だとしたら日本人とはメンタリティが違いすぎる。

関中駅に到着、小型バス2台に分乗。くねくねとした山道を3時間以上ドライブして、標高1800メートルほどの巴山にあるお茶畑を訪問。

茶畑を見学したあとは、いま来たばかりの山道を再びくねくねと関中駅まで戻り、駅近くのホテルにチェックイン。

ホテルでの夕食が終わるや、昨日のメンバーが結集して再び近所のマッサージ店へ。

しかし残念なことに、今夜の店は技術も接客態度も今一つ。いや、今二つ。

当たり前だが、やはり当たり外れがあるのだ。 |

中国新幹線の西安駅。この巨大さは、どう見ても空港。

こちらが新幹線のチケット。

出発時刻(6時50分)はあるが、到着予定時刻は記されていない。

黄色の星マークで隠してあるのはパスポート番号。

巴山のお茶畑にて。パッと見た感じはまるで信州。 |

☆第七日目

朝食後、8時20分にホテルを出発。

せっかく漢中に来たのだからということで、漢中市博物館を見学。

曹操孟徳の書などを見学。

続いて、漢中市文化和旅游局の主催による「漢中市文化和旅游局・日本茶道文化交流訪問団座談会」に出席。

出席と言っても、私は訪問団員の一人として静かに座っていただけ。

このあとの関中歴史文物館では韓信の巨大仏を見物。

ちなみに韓信は漢の三傑の一人である。

さらに漢中駅から中国新幹線に乗って西安駅へとんぼ返り。

夜は最後の晩餐ということで、ホテル近くのレストランでしゃぶしゃぶ料理。

肉をいただかない私はひたすら野菜をいただいた。

夜は例のメンバーでまたしてもマッサージ店へ(笑)。

もちろん迷わず、一昨日行ったあの店である。

今回は80分・199元のコースではなく、奮発して100分・249元のコースを選択。

グレードアップした甲斐あって、前回の内容に頭部マッサージが加わり、しかもメロンと飲み物はおかわり自由という高待遇。

これがこの世の極楽でなくて何であろう。

かくして、西安の旅の最終日は夢のように暮れていったのである。 |

座談会のワンシーン。

スクリーンに向かって左側が日本人(ゲスト)、右側が中国人(ホスト)。

左から3人目が今回の訪問団長で茶人の佃一可さん。

座談会にて。

訪問団の名簿まで出来ていたのには吃驚。

座談会にて。壁に掲げられた鎌とハンマー。

今回の旅行中に見たすべての文物の中で、

これが最も「ザ・中国」らしい光景だったかも。

座談会後の茶事。

ここでは天女のような出で立ちの中国のお嬢さんたちが

中国式のお茶を淹れてくださった。

関中歴史文物館で、韓信(の巨大仏?)と出会うの巻。

巨大仏ファンの私だが、今回の中国旅行で

見かけた巨大仏は意外にもこの一体だけだった。

しかし果たしてこれを「仏」と呼んでいいのか? |

☆第八日目

恐ろしく眠い目をこすって朝5時にホテルをチェックアウト。

西安発8時ジャストの飛行機で上海空港へ。

この時、上海空港の小さな売店で京劇風デザインの人形を購入することが出来た。

実はこの人形を見つける瞬間まで、私は4歳になる孫娘への土産物を何一つ探せていなかったのだ。だから、人形を見つけた時は本当に嬉しかった。

人形は、頭部を押すと顔が6種類に変化(へんげ)する優れもの。中国伝統の変臉(Bian Lian)と呼ばれるものだ。顔はいずれも中国の国民文学『紅楼夢』の登場人物で構成されており、それぞれキャラがあって味わい深い。

お会計の際、財布の中に残っていた中国元のキャッシュが人形代金と同額であったことにも、つくづく不思議なご縁を感じた。

買い物が終わると、休む間もなく羽田空港行きの飛行機に搭乗。

機内ではジャッキー・チェン主演の『カンフーヨーガ』を鑑賞。

こちらは中国とインドが同盟を組んで戦う(?!)という、コメディながら見方によってはポリティカルかつ意味深長なストーリーだった。

16時50分、無事に羽田に到着。一路帰宅。

その後は、留守にしていた一週間のあいだに溜まりに溜まった仕事の片付けでバタバタしているうちに現在に至っている。 |

孫娘のために買ってきた人形。『紅楼夢』の登場人物

6人が入れ代り立ち代り現われて飽きさせない。 |

↓おまけ画像↓

旅行中にいただいたお食事(例) |

どこのレストランでも回転卓が使われていた。大皿から

取り分けていただく中華料理には、確かに回転卓が便利!

ただし、回転卓を最初に発明したのは中国人ではなく、

目黒雅叙園を創設なさった細川力蔵さんという日本人だ。

念のため。

それはさておき、西安は野菜がすこぶる美味しかった。

その点について現地の人に尋ねたところ、「西安は野菜で有名

なんですよ」という答えが返ってきた。なるほどと納得。 |

……と言うわけで、駆け足ながら密度の濃い旅でした。

今回は「中国へ行こう」という強い意志がなかったにもかかわらず、向こうからチャンスが勝手にやって来て、あれよあれよという間に西安行きが実現したのも不思議なことでした。

この場をお借りいたしまして、関係者の皆さまに心から感謝申し上げます。

最後に、今回の旅で新たに知ったことを以下に記し、簡単ですが旅の報告に代えさせていただきます。

ありがとうございました♪

[新たに知ったこと①]

「中国でFacebookは出来ませんよ」

日本に留学中の中国人から、そのように聞かされていた私。

ところが現実には中国本土でも、香港SIMを使うことによってFacebook、Gmail、LINE、メッセンジャーなどに問題なくアクセス出来ました。

もちろん、SIMカードはあらかじめ日本で買っておきましたが。

これには、「Facebookは出来ませんよ」と教えてくれた中国人も吃驚していましたね。

さらに、なんとポケモンGOにも、ごく一部の機能限定ですがアクセスが可能でしたよ。

とは言え中国にはポケストップが存在せず、ポケモンは1匹もいないので、アクセスしても全っ然面白くありませんが(苦笑)。

ちなみに私はSIMフリーのiPhoneを使っています。

[新たに知ったこと②]

西安では清々しいまでに英語が通じませんでした。

例えば、外国人観光客も利用するであろう新幹線のワゴンサービスの女性や、市内で泊まった四つ星ホテルのコンシェルジュ、あるいは一大観光地の大雁塔の土産物売り場の係員さん。

その他どこへ行っても、今回、英語を話せる人はついぞ見かけませんでした。

ただし、帰路にトランジットでちょっと立ち寄った上海空港の売店では、売り子さんが慣れた様子で英語を話していました。

中国は広大な国(面積は日本の25倍)ですから、地域による英語格差が想像以上に大きいのかも知れませんね。

このところ英語大国インドばかり訪ねていたこともあり、それとの対比で、これには少々驚きました。

[新たに知ったこと③](4月30日追記)

今回、多くの公式行事があり、その都度、中国側の偉い方々がスピーチをなさったのですが、驚いたことに、それらのスピーチが日本語に訳されることは基本的に一切ありませんでした。

反対に、日本人が日本語で行なったスピーチは、すべて即座に中国語に通訳されたのですが。

プロの通訳士さんがそこにいたのですから、中国語を日本語に訳すことは簡単にできたはず。

それなのに、何故かそれをしようとしない。

ひょっとして中国の皆さんは、日本人も中国語がわかると思っていらっしゃる?

それとも、単に時間がもったいないから通訳を省略した?

どうにも納得できずにいたところ、友人のAさんが次のような事例をお話してくださいました。

今から十数年前、中国の首都北京で、とある大きな学術団体の国際会議が開催されました。

会議には米国・欧州・日本からの参加者が1,000人以上おり、彼らの唯一の共通言語は英語でした。

にもかかわらず、30分以上にわたって行なわれた中国語のスピーチは、なんと一切通訳されずじまいだったそうです。

当然、外国人にはチンプンカンプン。このことは今でも語り草になっているとのことでした。

色々と考えさせられますね。 |

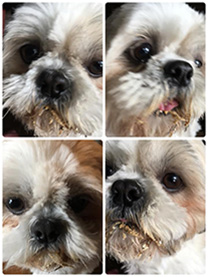

▼・ェ・▼今週のクースケ&ピアノ∪・ω・∪

鶏の餌をつまみ食いするのがクー

スケのマイブーム。美味しいの??

(※前号までの写真はこちらからご覧ください) |

|

|