2013年7月4日号(第482号)

今週のテーマ:インド人と訪ねる江ノ島弁天

|

★ 仏教エッセイ ★

|

真言宗のお寺・金剛院さんのウェブ上で『仏教一年生』と題したエッセイを連載中。第37回のテーマは「『智の器』としてのお寺の面白さ」です。左のロゴをクリックしてページに飛んでください。

|

|

| 去る6月30日、インド工科大学(I.I.T.)出身の東大院生(博士課程)たちを連れて、日本三大弁天の一つである江ノ島(神奈川県)へ行ってまいりました。今日はそのご報告です。 |

これは江ノ島へ行く4日前。インド関係のセミナー終了後、江ノ島行きの相談をしているところ |

江ノ島の弁天神社には2体の弁天像があります。

1体は、俗に裸弁天の呼び名で知られる、全裸で琵琶を抱いた弁才天(一面二臂)。

もう1体は一面八臂で、8本の手それぞれに異なる武器を携えた弁才天。

2体の像は仲よく並んで六角堂の中に安置されています。秘仏ではないのでいつでも拝観することが可能です(ただし堂内は撮影禁止)。 |

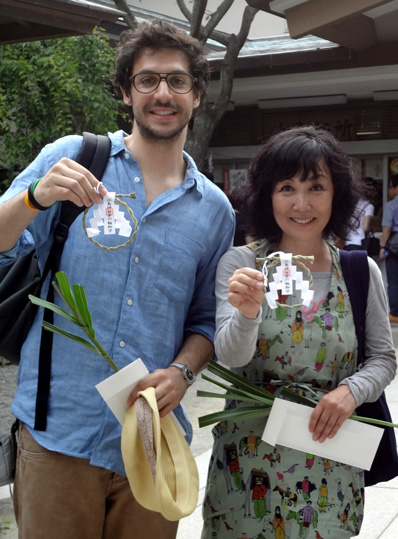

2体の弁天像が祀られた六角堂の前で(前列左からチャイタニヤさん、

トゥバさん、私。後列左からデヴジョティさん、シャンタヌさん)

堂内の写真撮影は禁止ですが、裸弁天のミニチュアが入ったお守りが

販売されていましたので、こちらの写真をアップしておきますね |

ちなみにこの日(6月30日)は、夏越の祓(なごしのはらえ)。1年の上半期に犯した罪や穢れや除くためのお祓いの儀式が全国各地の神社で執り行なわれる日です。

狙ったわけではなく、江ノ島に出かけた日がたまたま夏越の祓の日だったということが、そもそも何かのご縁でしょう。しかも私が茅の輪の存在に気づかないうちに、インド人のチャイタニヤさんとシャンタヌさんが先に気づいて、

"Mami-san, Chinowa! Chinowa!"(真美さん、茅の輪! 茅の輪!)

と教えてくれたのには驚きました。

この2人のことは、波除神社の御開帳(6月7日)にも連れて行っています。そのとき2人には神社に於ける参拝の作法を細々と説明したのですが、「茅の輪」という言葉もちゃんと覚えていてくれたみたい。

というわけで、せっかくなので江ノ島でも茅の輪(ちのわ)をくぐり、お祓いを受けて来ました。

「水無月の夏越の祓する人は千年の命延ぶといふなり」

(みなずきの なごしのはらえするひとは ちとせのいのち のぶというなり)

という詠み人知らずの歌が、西暦1006年頃の編纂と言われる『拾遺和歌集』に残されているぐらいですから、6月のお祓いは少なくとも1000年以上続けられている行事ですが、そのルーツはスサノオと蘇民将来の故事にあるのですし、さらにそのルーツはインドの牛頭天王(ごずてんのう=祇園精舎の守護神)につながると言われます。

その行事にインドからの留学生たちと臨むってこと自体、不思議と言えば不思議。 |

6月7日の波除神社(東京・築地)に引き続き、この夏2度目の茅の輪くぐり

神主さんたちが纏った純白の衣に陽が射して幻想的な雰囲気に

お祓いのあいだ隣にいたフランス人のジョナスさんと友達になりました。

ロボット研究者で早稲田大学大学院に留学中だそうです。神道の儀式

がわからないようでしたのでスサノオと蘇民将来の護符のこと等を解説

楽しかった1日の終わりに、「コレハナンデスカ?」と言いながらナンをたくさんいただきました(笑) |

本当は、「コレハナンデスカ?」と言いながらインド料理をいただく前には、灯台に登ったり洞窟に入ったり海岸で遊んだり……と、もっともっと色々あったのです。

しかし、風景を見るのに夢中(灯台)、蝋燭を持たされ手が塞がってしまった(洞窟)、手が砂まみれ(海岸)などの理由から写真を撮ることができなかったので、ここでお見せする物がありません。ごめんなさい。

この日は薄曇りのため富士山を見ることが出来ませんでしたし、

「泳ぎたい! こんな素敵なビーチがあるなら水着を持ってくれば良かった!」

と砂の上で地団太踏んで悔しがった人も約1名いましたので(注:私ではありません)、リベンジで、いずれもう一度江ノ島に行かなければダメかなと思います。

ただし論文が順調に書けたらの話ですけどね。

※今日の登場人物5人のうち4人が博論を執筆中なう。頑張らねば。 |

こちらは信州の山小屋で飼っている5匹のヒヨコの近況。コオロギやイナゴを捕って与えると大喜び!

雨の中でもブースケはヒヨコたちを守っております♪ |

| そして本日のオマケ画像: |

財務省の記者会見室にて(7月4日)。どのような状況かは、ご想像にお任せします♪ |

今週の後半は論文執筆と学会発表の準備に専念したいと思います。

やや尻切れトンボではありますが、ひとまず今日のところはこのへんで。

ではでは♪ |

▼・ェ・▼今週のブースケ&パンダ∪・ω・∪

お犬さま、シャンプー日和にございます

(※前号までの写真はこちらからご覧ください)

|

|

|