|

旅に出ていない限り毎週土曜日に更新します。

直前号(インドの女子大生「ディシャ」来日の巻)はこちらから、それ以前のバックナンバーはこちらから御覧になれます。

2015年7月21日号(第538号)

今週のテーマ:三島と私(印日文学祭2015報告)

|

お 知 ら せ

|

★山田が取材協力いたしましたNHKスペシャル「スクープドキュメント 発掘された声~日本兵捕虜尋問所」(仮)が8月2日(日曜日)21:00よりオンエアされます。今回、私は資料提供のみで番組制作には直接タッチしておりませんが、なかなか興味深い内容と思われます。またディレクターは今どき珍しいほど真摯な番組作りをしておられました。ぜひともご高覧ください。※番組の公式サイトはこちら。

★9月27日(日曜日)の午後2時30分から3時30分まで、代々木公園で開催のナマステ・インディアにて「教壇に立って見たインド工科大学―笑いと怒りの31日間」と銘打った楽しい講演をいたします。参加無料。奮ってご参集ください。※ナマステ・インディアの公式サイトはこちら。 |

|

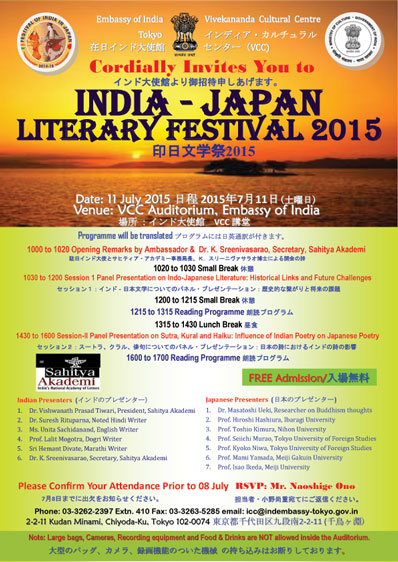

去る7月11日、東京・九段下の在日インド大使館講堂(ヴィヴェーカナンダ・カルチュラル・センター)に於きまして「印日文学祭2015(India-Japan Literary Festival 2015)」が開催されました。

日本国内では、昨年8月末のモディ首相の来日を機に、同年10月より「日本におけるインド祭2014-2015(Festival of India in Japan)」が開催されています。今回の文学祭も、その公式催事の一環として行なわれました。

ちなみに「日本におけるインド祭2014-2015」のロゴマークはヴィーナを手にしたサラスヴァティ女神と琵琶を手にした弁才天です(下のチラシの左上=円形内=のイラストをご参照ください)。

サラスヴァティは弁才天の本来の姿であり、学問全般(特に言語)を司りますから、これ以上ないほど文学祭に相応しい神格と言えるのではないでしょうか。 |

(画像クリックで拡大画面をご覧になれます) |

今回のイベントには印日両国の作家・詩人・文学者らが参加し、「Indo-Japanese Literature: Historical Links and Future Challenges(インドと日本の文学―歴史的関係と未来の課題)」をテーマとした第一部(午前)と、「Sutra, Kural and Haiku: Influence of Indian

Poetry on Japanese Poetry(スートラ、クーラル、俳句―インドの詩が日本の詩に与えた影響)」をテーマとした第二部(午後)の二部構成で行なわれました。

私は第一部のパネリストとモデレータ(日本語と英語のバイリンガルによる司会進行役)を務めさせていただきました。

当日はタゴール、岡倉天心、ヴィヴェーカナンダなど、日印関係に欠かすことのできない人々の話題が目立つなか、私はインド関係の文脈で語られることがほとんどない三島由紀夫について語ってまいりました。

三島とインドの関わり、何より三島と私の時空を隔てた関わりについては、いつかどこかに記録しておきたいとかねがね思っておりましたので、このような機会が与えられたことは幸いでした。

せっかくですので、当日の発表内容(全文)を日本語と英語の両方でここに掲載いたします。

やや長文ですが、ご高覧いただければ誠に幸いに存じます。 |

印日文学祭2015に於いて第一部のモデレータ(司会進行役)を務める私

(写真提供:Dr. Kuniko Hirano)

同上(写真提供:Dr. Kuniko Hirano) |

三島と私―「インド的」なるものへの渇望とその文学的アプローチ

山田 真美

(2015年7月11日開催の「印日文学祭2015」にて口頭発表した内容全文) |

私が三島由紀夫に初めて興味をひかれたのは、1990年、インド文化交流評議会(I.C.C.R.)の招きでインド全土を訪れていたときのことであった。

その日、私はこれから書こうとする本の取材のために、或る文化系団体のオフィスを訪れていた。対応してくれたヒンドゥー教徒の老紳士は、年季の入った椅子を勧めてくれたあと、たったいま私から受け取ったばかりの ‘writer’という肩書入りの名刺をしみじみと眺め、そして何かを思い出したように言ったのだ。

「そういえば、いま貴女がお座りになっているその椅子に、二、三十年前でしたか、やはり日本人のライターが座ったことがあります。名前は、たしかミシマと言いました」

それが、私が三島に興味を持った最初であった。

老紳士は、文豪がここへやって来たときの詳細を覚えていなかった。しかし三島と私が二、三十年の時を隔てて同じ椅子に―無論、三島が座った頃は真新しかったに違いないが―座ったという事実は、私がこの作家に興味を覚えるための十分すぎるほど十分なきっかけだったのだ。三島は何を知るためにインドを訪れたのか。インドに何を求めたのか。それを知りたいと思った。

「三島由紀夫文学館」の公式年譜によれば、三島は1967年にインド政府の招待でインド各地を訪問したことになっている。年譜には、インドとの繋がりはそれ以上示されておらず、彼のインド訪問は生涯で1967年一回きりだったという印象を与える。

しかし、同文学館以外のソースから得られる情報の中には、三島が1960年にもインドを訪問したという記述が散見される。すなわち、1960年、三島は生涯で三度目となる世界旅行の途中に、夫人同伴でインドへ立ち寄ったというのである。

さらに、三島が1970年11月にもインドへ行くことになっていたとする記事もある。それによれば、三島は1968年から70年にかけて『豊饒の海』の大部分を書いたあと、最終巻(第四巻)の最後の原稿を書き上げるために、1970年11月にインドを再訪する予定を立てていた。しかし彼はその旅行をキャンセルし、かわりに陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地のバルコニーでみずからの命を絶った[註1]。

自決したとき、本来、三島はインドにいるはずだった。このことは『豊饒の海』の完成を考える上で実に興味深い。なぜならば、三島はこの長編の最終巻を書き上げるために今一度のインド行きが必要と一旦は考えたわけであり、もしも彼が予定どおりインド旅行を敢行していたならば、『豊饒の海』の結末部分は現在あるものとは明らかに違ったものになっていたことが想像に難くないからである。

実際、『豊饒の海』の第一巻から第四巻までを単純に「分量」だけで比較してみると、第四巻だけが短いことに気づくだろう。新潮文庫の場合、第一巻『春の雪』の本文が409ページであるのに対し、第二巻『奔馬』は445ページ、第三巻『暁の寺』は372ページ、第四巻『天人五衰』はわずか303ページである。

また『豊饒の海』全体でみた原稿の完成時期も、当初は1971年末が予定されていたというが、実際の脱稿は1970年11月で、予定より約1年も早まったことになる。

キャンセルされたインド旅行が実現していれば、第四巻にはどのような終末が待っていたのか。もちろん、それは文学的には永遠の謎だが、インドを知る者としては、そのことに想いをめぐらしてみる価値は大いにあるように思われるのだ。

『豊饒の海』全四巻は、三島の生涯最後の長編小説であり、その大きなテーマの一つは「輪廻転生」である。「輪廻転生」を説くために、三島は全巻にわたって幾度も『マヌの法典』を引き合いに出し、論じている。第三巻『暁の寺』では、『ウパニシャッド』におけるアートマンの存在や、それを否定する仏教以降の「業」の思想が語られ、さらには大乗仏教の唯識論が展開する。三島が多くの書物を読んでインドを「研究」した痕跡がほうぼうに見受けられる。

作品中、主人公の若者は幾度も転生を繰り返し、そのたびに二十歳で夭折する。生まれ変わるたびに左胸の脇にあらわれる「三つ並んだほくろ」が、彼らが同一人物であることの証拠として示される。

これに対して副主人公は、主人公を数十年にわたって観察し、記録し続ける「本多」という名の法律家である。本多の登場期間は十八歳から八十歳までの実に長い歳月におよぶ。永遠に衰えることを知らない美しい肉体を持った主人公とは対照的に、副主人公は次第に衰え、老いさらばえてゆく。彼は決して主人公のように輝くこともなく、やがて社会的破滅にさえ向かう。また、副主人公が「最後に悟りを得る」といったどんでん返しが用意されているわけでもない。

長い物語の最後に、副主人公はひとすじの「救い」のようなものを求め、頼みの綱にしていた或る女性のもとを訪れるが、そこでも完膚なきまでに相手に期待を裏切られ、「怒りにかられ」、「裏切られた」と感じ、自分は「記憶もなければ何もないところへ来てしまった」とさえ思う。そして、物語は唐突に、あっけなく終わってしまうのである。いわゆるハッピーエンドとは程遠い、あたかも年老いた副主人公を一人置き去りにした印象すら残す終わり方は、読み様によっては残酷であり、滑稽であり、これは三島の若さゆえかも知れない。

それにしても、みずからの肉体を破壊して果てるという三島由紀夫自身の人生の終わらせ方は、いかにも非インド的な選択と言わねばならないだろう。 死の三日前、三島は親交のあったアーティストの横尾忠則に向かって、「インドは死を学ぶところではない。むしろ生を学ぶところだよ」と述べたという[註2]。

もしもその言葉が本当ならば、三島が予定どおり1970年11月のインド再訪を実行していれば、彼があのような形で果てることはなかったのではないか。あるいは、三島がもう少し長くインドと関わっていれば、彼はさらに生について学び、やがて彼自身も老いてゆくなかで、本多を悟りに導くことさえできたのではないか。そのように考えるのは楽観的に過ぎるだろうか。

三島が座ったあの椅子に私が座ってから、今年で25年になる。この間、私もどうにか作家として細々とではあるが生き残り、生と死をテーマとするノンフィクションをはじめ、10冊以上のインドに関する本を出版することができた。三島のような天才作家の足元にも及ばないながら、今日もこうしてインドから生について学び続けられることを幸福に思う。

三島が日本の文学史上に残したインドの足跡を『豊饒の海』のなかに感じながら、そのあとの世界に生きる私たちは、インドという深遠なる世界をさらに深く掘り下げ、真実を求めて書き続けるミッションを担っているのだろう。

[註1] “In November 1970 Mishima abandoned a planned trip to India, where

he was to complete his four-part novel The Sea of Fertility and instead

delivered a speech from the balcony of the military headquarters in Tokyo.”

(http://www.huffingtonpost.com/mark-adnum/a-sailor-who-fell-from-gr_b_6414666.html)

[注2] 『死の向こうへ』(横尾忠則, 2008, 光文社知恵の森文庫, p64)

©Mami Yamada, 2015 |

(上)“三島と私―「インド的」なるものへの渇望とその文学的アプローチ”の

テーマで講演する私 (下)ディーパ・ワドワ駐日インド大使閣下(左)とインド

国立文学アカデミーのスリニワスラオ事務局長から記念品を授与される私 |

Mishima and I: Thirst for “Indianness” and Literary Approaches

Prof. Mami Yamada

(Following is the talk given by Mami Yamada on the occcasion of India-Japan

Literary Festival 2015 held on July 11, 2015 at Indian Embassy in Tokyo,

Japan.) |

I took an interest in Yukio Mishima for the first time in 1990, while staying in India at the invitation of I.C.C.R. (Indian Council for Cultural Relations). One day I visited a cultural organization’s office to do some research for my book on India. An elderly Hindu gentleman offered me an old chair and gazed at my calling card for some time. It seemed an old memory had come to his mind. He said,

“About twenty or thirty years ago, another Japanese writer sat on the same chair. His name was Mishima, if my memory serves me right.”

That was how I took an interest in Mishima. The old gentleman did not remember why Mishima had come to the office. However, the fact that I sat on the same chair Mishima had sat after an interval of twenty or thirty years was an ample reason to stimulate my curiosity.

I wanted to know Mishima’s motives for visiting India: What did he want

to know in India? What was he seeking to find in India?

According to the official chronology published by Mishima Yukio Literary

Museum, Mishima travelled to different parts of India in 1967 at the invitation of the Indian government. This is the only official record of his visit to India. The chronology

gives us an impression that he had visited India only once in his lifetime,

in 1967.

However, according to information provided by other sources, it seems

Mishima landed in India with his wife in 1960, during his third round-the-world trip.

There is also an article reporting about Mishima’s plan to travel to

India in November 1970. According to the article, Mishima was planning

to revisit India in November, 1970, after almost completing “The Sea of Fertility” to write the very last portion of the story there. However, he cancelled the trip and committed suicide on the balcony in the Ground Self Defense Force’s Ichigaya Headquarters.

(Note 1)

It means, if Mishima did not change the original plan, he must have been in India at the time of his suicide. This fact is quite interesting when we consider

the ending of “The Sea of Fertility”. Mishima clearly thought he needed to revisit India in order to finish

the last volume. It is not hard to imagine that the ending of the book must have been quite different if his plan to revisit India actually took place.

If you simply compare the lengths of volumes 1 to 4 of “The Sea of Fertility”, you may notice that the fourth volume is much shorter than the other

three. While the lengths of the first three volumes (“Spring Snow”, “Runaway Horses” and “The Temple of Dawn”) are 409 pages, 445 pages, and 372 pages respectively, the fourth volume

(“The Decay of the Angel”) is only 303 pages long.

As for the timing of the completion of “The Sea of Fertility”, Mishima was planning to finish it at the end of 1971. However, he actually

completed the whole story in November 1970, about one year before the planned deadline.

If Mishima’s cancelled trip to India actually took place, how would it have affected the ending of the fourth volume? This is an eternal mystery in Japanese literature. However, for me, who knows India personally, the question is worth pursuing.

One of the main themes of “The Sea of Fertility”, Mishima’s last novel, is ‘reincarnation'. The Manu Code of Law is quoted several times to consider ‘reincarnation’.

In the third volume (“The Temple of Dawn”), there are references to the existence of Atman discussed in the Upanishad,

and the philosophy of karma, which denies the former, and Vijnapti-matrata

(the theory that all existence is subjective and nothing exists outside

of the mind) in Mahayana. We can find more evidence on Mishima’s “research” on India in other parts of the story.

The young protagonist reincarnates repeatedly and always dies at age twenty. Whenever he is reborn, ‘three moles’ appear on the side of his chest

as his identification.

On the other hand, the semi-protagonist is a lawyer by the name of Honda,

who continues to observe and keep a record of the protagonist’s life for

several decades. Honda, who is eighteen at first, grows old and reaches

age eighty.

In contrast with the protagonist with an eternally young and beautiful body, the semi-protagonist gets old and gradually decays. He never shines like

the young protagonist, but falls headlong into social destruction. The

story ends without an unexpected twist. Honda never reaches the state of

enlightenment.

At the end of the long story, the semi-protagonist goes to see a trusted

woman friend, to seek a stream of ‘salvation’. However, he was bitterly rejected, and felt a ‘sudden wrath’ and ‘sense

of betrayal’. Honda thinks, “I have reached nowhere, where even a memory does not exist”. And the story suddenly ends.

The story leaves the semi-protagonist in bleak solitude. The violent and unhappy ending may reflect Mishima’s young age. Some readers may find it too merciless. Others may find it rather funny.

And yet, I have to say that the way Mishima ended his life by destroying

his own body, was a truly un-Indian choice. Three days before his death, Mishima said to his artist friend Tadanori

Yokoo,

“India is a place to learn about life, not about death.” (Note 2)

I cannot help but wonder if Mishima really meant what he said, and if

he revisited India as planned, he may not have committed suicide. Also,

if he spent more time to know about India, he must have learned about life, got old, and probably allowed Honda to reach his enlightenment. Am I being too optimistic?

It’s been twenty-five years since I sat on the same chair Mishima had

sat. I have managed to survive as a writer, and published more than ten

books on India, including a non-fiction book on life and death. I know I am not a match for a genius like Mishima. However, I feel fortunate

to be able to still learn about life from India.

Today, I have briefly talked about “Indian footprints” Mishima left

in his masterpiece “The Sea of Fertility”. I believe that we, contemporary writers, must dig deeper into the profound world of India and continue to seek truth through our writings.

[Note 1] “In November 1970 Mishima abandoned a planned trip to India, where

he was to complete his four-part novel The Sea of Fertility and instead

delivered a speech from the balcony of the military headquarters in Tokyo.

(http://www.huffingtonpost.com/mark-adnum/a-sailor-who-fell-from-gr_b_6414666.html)

[Note 2] “Shi no mukogawa e” (Tadanori Yokoo, 2008, Kobunsha Chienomori

Bunko, p64)

©Mami Yamada, 2015 |

主催者ならびに日印両国の作家・詩人・文学者の皆さんと。右から4人目白い

シャツの男性がインド国立文学アカデミーのティワリ会長、5人目がスリニワス

ラオ同事務局長、7人目サリーの女性が大使館文化担当官のムアンプイさん

(写真提供:在日インド大使館)

小学校時代のクラスメートが、私のブログを読んでイベントを

知り聴講に駆けつけてくれました。順子ちゃん、ありがとう♪ |

7月末から8月にかけては、なるべく多くの時間を山小屋にこもって来春出版予定のインド本の執筆に当てたいと思います。

ではでは♪ |

▼・ェ・▼今週のブースケ&パンダ∪・ω・∪

孫(生後4か月)の「おさがり」の

服がピッタリ(笑)のブースケ氏

(※前号までの写真はこちらからご覧ください) |

|

|

|