2014年6月21日号(第512号)

今週のテーマ:カマキリの孵化

|

★ 仏教エッセイ ★

|

『仏教一年生』は『仏教二年生』と改題し、近々(博士論文が仕上がり次第)新スタートの予定です。暫くお待ちくださいませ♪

※これまでのエッセイは左のロゴをクリックしてご覧になれます。 |

論文「捕虜を生きる身体:第二次世界大戦期・カウラ第十二戦争捕虜収容所に於ける日本兵の日々」

『人間文化創成科学論叢第16巻』に掲載されました。こちらから全文をご覧いただけます。

キーワード: カウラ, 戦争捕虜, 身体, 男子同衾, ホモソーシャル |

|

6月30日に博士論文審査会を控えてまだまだ忙しいのですが、今日はその話題は棚上げさせていただき、庭で孵化したばかりのカマキリの赤ちゃんについて書いておこうと思います。

(こういう記録はどこかに書いておかないと、すぐにわからなくなってしまいますからね。10年後に必要になる情報がもしかしたら含まれているかも知れないし。とりあえずここに書いておけばネット検索できますものね♪)

さて、去年の夏から秋にかけて、うちの山ではカマキリが大発生しました。私が山に書斎を持ってからかれこれ30年になりますが、2013年はこの30年間で断トツに一番のカマキリの当たり年だったように思います。

ところが秋が終わる頃になってカマキリ達が卵を産んだ場所は、冬のあいだ雪上車の通り道になるところ。つまり、そのままでは踏み潰されてしまうことが確実な場所でした。

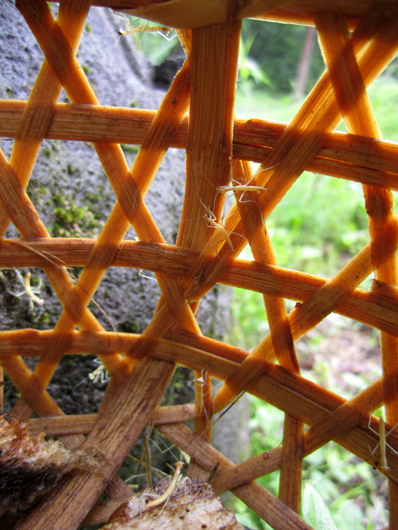

そこで私は冬が来る前に、雪上車の通り道に産みつけてあった38個の卵をすべて回収。籠に入れ庭の安全地帯に移動させておいたのです。移動と言っても、もともと産み付けられた場所から距離にして数メートル動かしただけですから、生態系には特に影響はないと思われますが。

そして今月の始め頃からは、いつ卵が孵ってもいいように籠をお地蔵さんの近くに移動し、孵化の時を待っていたのです。

なぜお地蔵さんの近くを選んだかと申しますと、このあたりは夏にカマキリが最も多く集っていたところでしたし、秋にたくさんの卵が産み付けられた場所もこの近くでしたので。 |

|

籠を移動してから、待つことしばし。

今月10日、雨の中で無事にカマキリの卵が孵化いたしました♪ |

中央より少し左寄りの卵が孵化しています。おわかりになりますか?

孵ったばかりの赤ちゃんの体長は4~5ミリ程度です

孵化した直後は体が曲がり、ぐにゃっとしていて弱々しい感じです

(左の個体)。暫くすると体が伸びてシャキっとしてきます(右の個体)

一つの卵嚢(らんのう)には数百匹の赤ちゃんが入っています

卵嚢の表面は見た目よりもずっと硬く、これを破って出て来るのは大変な試練でしょう

のろのろしていると、あっという間に天敵の蟻に連れ去られてしまいます

蟻には申し訳ありませんが、私はカマキリを応援しますよ。応援すると

言っても心の中で声援を送るだけで、手出しは一切しませんが。以前

南インドで全身を数百匹の蟻に噛まれて散々な目に遭った経験から、

蟻という生物には個人的な恨みがありまして(苦笑)

次々に蟻に連れ去られる、孵化したばかりのカマキリの赤ちゃん達。一部始終をじっと見て

いると、「阿鼻叫喚」という言葉がふと思い出されました。自然は厳しいですね!

うまく孵化し、蟻からも逃げて独り歩きを始めた個体。お地蔵さまの頭の上で一休み

左端にいる個体はしきりにカメラを気にしているように見えました(笑)

ちなみにカマキリは肉食です。孵ったばかりの時は天敵の蟻などに捕食されますが、

少し大きくなると逆に蟻などを捕食するようになります。がんばって生きるんだよ♪ |

……などと言いながらカマキリに注目しているうちにニワトリ一家のほうでも新たな動きが。

本日6月21日、新たにひよこが孵りました!(下の写真参照)

このひよこは、少し前に生まれた「キイロ」と「カブキ」の妹または弟に当たる子です。今度の子の毛色は、キイロとカブキの中間、ややカブキ寄りという感じでしょうか?

うまくいけば、数日中にあと4羽が孵化するかも知れませんね。もっとも、無精卵が混ざっている場合もあり、その場合は3週間もけなげに卵の上に座り続けた母鳥の苦労が水泡に帰すのですが……。そうならないことを祈りましょう! |

本日誕生したばかりのひよこ(名前はこれから考えます) |

こうしてますます大家族化し続けるニワトリ達。

このままだと、いずれ誰が誰やらわからなくなってしまうかも知れませんね。ちゃんと家系図を整理して血統の管理をする必要もありそうですし、これはなかなかタイヘンなことになってまいりました(汗)。

ではでは♪ |

▼・ェ・▼今週のブースケ&パンダ∪・ω・∪

かまきりの卵にちょっと怯える(?)ブースケ氏

(※前号までの写真はこちらからご覧ください)

|

|

|