2012年8月9日号(第460号)

今週のテーマ:68年目のカウラ:地元の人々との交流

―2012日豪親善カウラ・ヘイ捕虜収容所跡地訪問団の記録―

|

★ 仏教エッセイ ★

|

真言宗のお寺・金剛院さんのウェブ上で『仏教一年生』と題したエッセイを連載中。第37回のテーマは「『智の器』としてのお寺の面白さ」です。左のロゴをクリックしてページに飛んでください。

|

| 【講演会のお知らせ】 9月21日(金)18時より都内・西麻布の黒川雅之建築設計事務所にて“山田真美さんから「カウラ事件」について学ぶ会”と銘打った講演会を開催します。入場無料・予約制(先着50名様限定)です。お申し込みは cowra.lecture@gmail.com まで。 |

|

※前号(68年目のカウラ:日本人墓地参拝)はこちらからお読みいただけます。

墓参を終えた私達は、カウラ市役所を表敬訪問の後、ビル・ウェスト市長らと一緒に日本庭園へと向かいました。 |

カウラ日本庭園入口にて(左から)カウラ市長のビル・ウェストさん、元捕虜の村上輝夫さん(91歳)、私 |

思えば皮肉なことですが、あの血なまぐさいカウラ事件が起こらなければ、この優雅な庭園が造られることも決してなかったのです。

カウラ事件では231名(最終的には234名)の日本人捕虜と4名のオーストラリア兵が命を落としています。

祖国を守るために暴動で亡くなったこれらのオーストラリア兵の霊を慰めるべく、オーストラリア帰還兵連盟(R.S.L.)のメンバー達は、毎年、命日の8月5日にはカウラに集まり、故人をしのぶ祭礼を行なっていました。

ところが、1948年、それまで誰も面倒を見る人がなく荒れ放題となっていた日本人墓地に心を痛めた帰還兵の人々は、

「過去のことは忘れよう。日本人墓地の手入れも私達がしようじゃないか」

と、日本人墓地の世話をスタートなさったのです。終戦から数えてわずか3年目の決断でした。

1949年から1973年にかけてのオーストラリアが白豪主義政策を掲げていたことを考え併せれば、カウラにおけるこの親日的な行動がいかに特別な出来事であったか、想像に難くありません。

1960年、日本政府はオーストラリア各地に埋葬された日本人(捕虜・軍属・民間人を含む)のお骨を里帰りさせることを計画していました。しかしカウラに於けるR.S.L.の活動内容に感銘を受け、むしろ日本人のお骨はカウラに集めて埋葬したほうがよいと考え直します。

これを受け、カウラ観光開発公社は日本とのユニークな友情関係を形に表わすべく日本庭園の設立を決めました。

このとき庭園設立のために粉骨砕身なさった方の一人が、ほかでもない、今回の私達のカウラ訪問を大歓迎してくださったドン・キブラーさんです。

災い転じて福となすという言葉がありますが、1944年の「悲劇の暴動」から始まり、その後のたゆまぬ努力によって他に類例を見ないほど「親しい友人」へと成長したカウラと日本の友好関係は、まさに「災い転じて」の好例ですね。

※カウラ日本庭園の公式サイト(英語)はこちらからご覧になれます。

※昨年、天皇皇后両陛下に謁見なさった際のドン・キブラーさんの記事(宮内庁公式サイト)はこちらからご覧になれます。 |

日本庭園内のレストランにて(左から)唄さん、カウラ高校の先生、村上さん、私、トニー・ムーニー

さん、ローレンス・ライアンさん(カウラ脱走協会会長)、ドン・キブラーさん、ビル・ウェストさん(カウラ

市長)、吉光さん、娘

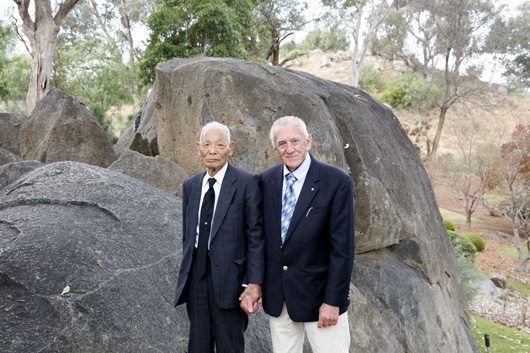

日本庭園の丘の上にある大きな岩の前で固く手をつないだ村上輝夫さんとドン・キブラーさん。

「脱走した数人の日本人捕虜がこの岩の上に座っていた」という言い伝えがあるようです |

日本庭園でのランチを終えた私達は、続いてカウラ高校に場所を移しました。

ここでは社会科の授業の一環として、村上輝夫さんが戦争当時の体験談を生徒達にお話したのです。

カウラ高校は日本語教育が盛んですし、東京の成蹊高校とは1970年(昭和45年)から交換留学制度を設けて毎年1人ずつ交換留学生を送り合うなど、とりわけ日本理解が深い学校です。

質疑応答のコーナーでは、村上さんに対して生徒と先生の両方から活発な質問が飛び出しました。

まさに談論風発という感じで、いくら時間があっても足りなかったほど。

村上さんは「リビング・ヒストリー(生きた歴史)」として、大切にもてなして頂きました。 |

のびのびした印象のカウラ高校

村上さんの話を聞くために会場の図書館に集まってくれた生徒と先生達。右端は取材にやって来た

地方紙(カウラ・ガーディアン)の記者さん

司会をするローレンス・ライアンさん

生徒達に向かって当時の状況を話す村上さんと、それを通訳する私(左は校長先生)

代表の男子生徒から記念品を渡され、感慨深げに頭を下げる村上さん |

カウラ高校に暇(いとま)を告げた私達は、捕虜収容所の跡地に足を伸ばし、しばらくそこで時を過ごすことにしました。

当時の建物は礎石の一部などを除けば残念ながら今は何一つ残っていません。

しかし村上さんの目には、私達には見えない当時の建物が、今もハッキリと見えていらっしゃるかのようでした。

「そこに広い通りがあったわねえ。ブロードウェイ。あっちにはイタリア兵がおったです」

指をさしながら、まるで当時の建物が今もそこにあるかのように語ってくださるのです。

その言葉を聞いていると、いつしか私の目の前にも、68年前のカウラ収容所の風景がパノラマのように広がってゆくのでした。 |

捕虜収容所があった場所を見つめる91歳の村上さん。事件当時は弱冠23歳でした

ここはお手洗いがあった場所のようです。土台のコンクリートと便座(の一部)が残っていました

収容所の見取り図の前で(12角形の敷地を4つのコンパウンド=区画に

分けて使っていたことがわかります。日本人捕虜達が事件を起こしたの

はBコンパウンド。赤い線は大勢の日本人が亡くなったブロードウェイ)

ビジターセンター(Visitor Information Center)に展示された、当時のカウラで

実際に使われた野球バット(捕虜達の手製)、フェンス、鉄条網など。驚くほど

精巧に作られたバットに、唄さん・吉光さん・リアと共に驚愕しました

かつて1,104名の日本人捕虜が暴動を起こした光景を想像すると、万感胸に迫るものがあります。 |

このあとは唄さんのご案内で郊外にあるワイナリー(Windowrie Estate)まで足を伸ばし、出来たてのワインを試飲させて頂きました。巨大なタンクからグラスに直接ワインを注いで頂くというワイルドな飲み方は、生まれて初めて!

普段はグラスに口を付けようともしない下戸(げこ)の村上さんが、

「ここまで来たら、飲みます!」

と勇ましく宣言し、唖然とする我々を尻目にグラス1杯分のワインをぐいぐい美味しそうに飲み干したのが、今日一番の驚きだったかも知れません。

カウラで過ごした濃密な時間の中で、村上さんには色々と思うところがあったのかも知れませんね。

それにしてもあの飲みっぷりは見事でしたよ(下戸であることが信じられないほど)。

出来ることなら私もここでワインに酔い痴れたい気分でしたが、次の予定が待っています。酔いが回る間もなく街へとんぼ返りし、カウラ脱走協会(Cowra Breakout Association)主催のディナーパーティーに出席いたしました。 |

カウラ脱走協会の主催によるディナー・パーティー(於インペリアル・ホテル)。約40名の会員が

駆けつけてくださいました。私にとっては懐かしい友達も大勢いらっしゃいました。写真左上=

司会をするローレンス・ライアンさん

カウラ脱走協会会長のローレンス・ライアンさん(右)、ライアン夫人(左)、村上輝夫さん(中央) |

パーティーの席上、5人の日本人――村上さん、唄さん、吉光さん、リア、そして私――は、日本人として初めてカウラ脱走協会の会員に推挙されました。これは、全く予想していなかった展開でした。

カウラにはこれまでも要人を含む多くの日本人が訪問してきたはず。

そのなかで、一体なぜ私達5人が「初の」日本人会員に選ばれたのか。

その理由についてはいずれライアンさんに尋ねてみますが、事件から68年が経過し当時を知る直接の関係者が次々にこの世を去る中で、カウラ脱走協会も新しい転換期を迎えていらっしゃるのかも知れませんね。

ちなみに、頂いた会員バッジには英語で、

"COWRA BREAKOUT 5/8/1944 Assn. 1970-2000"

と印字してありましたから、協会設立30周年の2000年に作ったバッジなのでしょう。

今回の私達のカウラ訪問は、ライアンさんと私が連日インターネットで綿密な打ち合わせを繰り返し、そのうえでカウラ脱走協会が万全の受け入れ態勢で臨んでくださったからこそ実現できたものです。

ライアンさんと私がFacebookのメッセージを大いに利用したという点では、カウラ事件史のまさに新しい1ページと言えるかも知れません(笑)。

この場をお借りしまして、ビル・ウェスト市長、ローレンス・ライアンさん、ドン・キブラーさん、トニー・ムーニーさん、カウラ高校の皆さま、カウラ脱走協会会員の皆さま、カウラ市民の皆さまに心から深く御礼を申し上げる次第です。

私達の旅は、ここから更にヘイへと続きます。 |

| [以下、次号につづく] |

▼・ェ・▼今週のブースケ&パンダ∪・ω・∪

ママリンにオモチャにされるブースケ

(自宅のトマト畑にて)

(※前号までの写真はこちらからご覧ください)

|

|

|